不当な訴訟から医師は守られるのか。遺族も納得するような原因分析・再発防止はなしえるか。今年10月に開始した医療事故調査制度に、そんな期待と不安を寄せている医師も少なくないことだろう。対象になる事案が発生すれば、どんな医療機関であっても院内事故調査をしなくてはならない。うまく機能させるポイントを探りつつ、今もなお懸念される訴訟リスクについて考えた。

- 制度概要とポイント

医療界のプロフェッショナルオートノミーを発揮し

不完全な部分を見直しながら〝育てる制度

遺族に不信感を持たれない初期対応がポイント

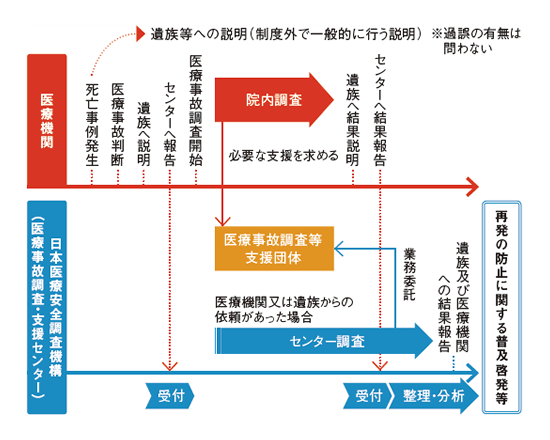

満を持して、医療事故調査制度が始まった。調査対象は、医療に起因する患者の死亡・死産のうち、予期しなかったものだ。対象の事故が発生した時、病院は遺族に説明した上で第三者機関「日本医療安全調査機構」へ届け出る。その後、院内事故調査委員会を立ち上げるなどして自ら調査し、遺族に結果を説明する。遺族が納得できなければ、同機構が再度調査することもある。最終的には報告書がまとめられ、再発防止に関する普及啓発へとつなげられる(下図参照)。同機構への報告件数は毎年1000~2000件となる見込みだ。

院内事故調を実施する病院は、必要に応じて医療事故調査等支援団体のサポートを受けられる。

日本医師会、都道府県医師会もそのひとつだ。日本医師会常任理事の今村定臣氏は、こう語る。「中小病院では、自分たちだけで原因分析・再発防止を行うのは難しいと思います。また、大学病院をはじめとする大病院は、調査はできるものの、その公正性・中立性・透明性を確保するためには、やはり外部のサポートが必要です。全国規模で支援体制のネットワークを持っているのは、おそらく地域の医師会をおいてほかにありません」

医師会が行うサポートは、まだ細部を調整している段階だが(15年10月現在)、院内事故調のコーディネーター役を担うものと見込まれる。「外部委員として院内事故調に協力する専門医を派遣してもらうよう各学会に依頼したり、病理解剖やAiを実施できるようにしたりといったコーディネートを行うことになるでしょう」

そのなかで、院内事故調をうまく機能させるには初期対応がポイントだと、今村氏は考えている。「初めの段階で遺族が不信感を持つような対応をすると、あとから関係を修復しようとしても難しい。調査結果について、遺族の納得を得られなければ、以前のように司法の場に持ち込まれ、実質的に医療事故調査制度が破綻しかねません。事故原因を医学的な観点から純粋に分析し、再発防止につなげる制度であることを遺族に理解してもらうところから出発しなくてはなりません」

当事者の医師と病院管理者の対立を防がなくてはならない

すでに患者支援団体などは、遺族の相談窓口を用意するなどして、医療側の対応を注視している。このようななか、遺族側との信頼関係を築くために、医師会としてはさまざまなサポートを検討している。「病院側と遺族の対話を促進するために医療対話推進者(いわゆるメディエーター)の養成が必要だと考えています。また地域で適切なサポートを実施するため、都道府県医師会の中に支援団体連絡協議会のような組織を設け、支援団体間の緊密な協力体制をとることも考えています」

もう一つのポイントは、医療事故に遭った当事者の医師と病院側との対立を防ぐことだ。過去にマスメディアで報じられた医療事故問題では、当事者の医師が大きな責任を負うことになり、病院側と対立するケースが少なくなかった。「ややもすると軽視されがちな当事者の意見を十分に聞くことは、非常に重要です。今回の制度は個人のミスを追及するものではありません。仮にヒューマンエラーで医療事故が起きたとしても、背景にあるシステムエラーを明らかにし、再発防止するまでを考える制度です。病院管理者には、制度の趣旨をよく理解して当事者の医師を尊重していただきたい。このことは省令や行政通知で繰り返し病院側に伝えられています」

医療事故調が当事者の医師の責任追及をしない点は、制度策定にあたって特に重視された点だ。今村氏は制度発足の経緯をこう振り返る。「2008年に厚労省がまとめた大綱案では、医療機関と司法が共同で医療事故を調査し、原因分析と再発防止を図る方針でした。しかし、司法が関わることについて医療界の一部からかなりの疑義が出たため、見直しになりました。そうした経験を踏まえ、医療機関のプロフェッショナルオートノミーに委ねる制度として始まりました。院内事故調査は全ての医療機関に課せられた義務です。医療界の役割は大綱案の時以上に大きいと言えます」

今村氏は、一つの参考になる制度として、09年に開始した産科医療補償制度をあげた。分娩に関連して生じた重度脳性まひ児の補償と、原因分析・再発防止を図る制度だ。「慎重に選ばれた産婦人科の専門医が、一つ一つの事案について検討し、相当の公正性・中立性を持って報告書を作成しています。報告書のあり方については、『責任を追及するような書き方だ』という批判もありますが、制度開始後、刑事訴訟に発展した事案はありません。民事訴訟も減少しています」

まずは走り始めた医療事故調査制度。16年6月には最初の見直しが行われる予定だ。「これまで10数年にわたって議論してきた制度です。不完全な要素はありますが、これ以上議論しても万人が納得する制度にはならなかったでしょう。まずはスタートして、見直しを重ねながら“育てていく制度”だと私は思っています。当初の期待通りすくすくと育ち、司法側が『自分たちは介入しなくても済む』と納得し、国民も信頼を寄せる制度になれば、医療側にとって大きな成果です」

- 今村 定臣氏

- 公益社団法人日本医師会 常任理事

- 1973年長崎大学医学部卒業。同大学医学部附属病院勤務。83年米国コロンビア大学産婦人科客員助教授。米国ロックフェラー大学客員研究員。84年長崎大学医学部附属病院講師。89年医療法人恵仁会今村病院院長就任。2002年長崎県医師会副会長就任。06年公益社団法人・日本医師会常任理事就任。

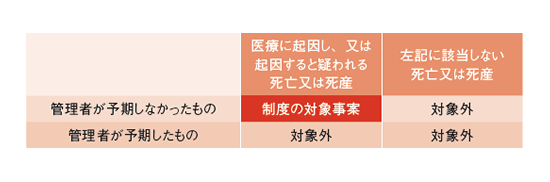

- 対象となる医療事故

-

※過誤の有無は問わない

医療法上、本制度の対象となる医療事故は、「医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの)」とされており、この2つの状況を満たす死亡又は死産が届出対象に該当します。

厚生労働省資料より

- 医療事故に係る調査の流れ

-

医療機関は、医療事故の判断を求め、医療事故の調査の実施に関する支援を、医療事故調査・支援センター又は医療事故調査等支援団体に求めることができます。

一般社団法人日本医療安全調査機構資料より

- 運用にあたって

医療安全を充実させる制度になるには、個人ではなく

〝背景のシステム改善〞に帰結させることが重要

ポイントは「報告書の書き方」個人責任に帰結していてはダメ

浜松医科大学医学部教授で、医師と弁護士のダブルライセンスを持つ大磯義一郎氏は、厚生労働省「医療事故調査制度の施行に係る検討会」の構成員を務めた。今回の医療事故調査制度のポイントは「報告書の書き方」にあると見ている。「検討会では病院が遺族に報告書を渡すか否かが深く議論されました。医療事故調が目的どおり医療安全のために働くか、裁判所の鑑定意見書作成機関のようになるかは、報告書の書き方で変わると思います」

大磯氏は、これまでの典型的な医療事故対応を2例あげて説明する。

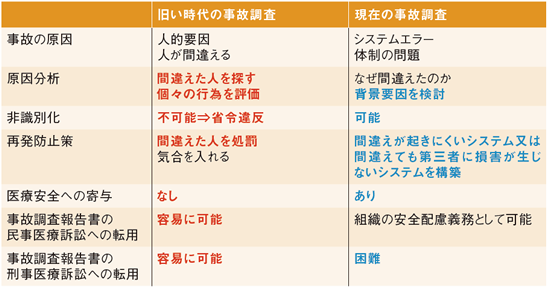

一つ目は、14年に国立国際医療研究センター(東京都)で起きたウログラフィンの誤投与の事故だ。卒後5年目の後期研修医が同センターで初めて脊髄造影検査をした際、イオン性造影剤を使用し患者が死亡。研修医は業務上過失致死罪で起訴され、禁錮1年執行猶予3年の有罪判決が確定した。同センターは院内事故調査の結果「研修医の知識不足が主な原因」とする報告書をまとめていた。

しかし、研修医のミスの背景には、システムエラーが山積していた。「造影剤は棚に無造作に並べられ、適宜取って使う状況でした。造影室には本人と1年目の初期研修医の2人だけで看護師も診療放射線技師も不在。主治医は外来中でした。ウログラフィンの箱やアンプルには『脊髄造影禁止』と書かれていましたが、よく注意しないと読めない。そのような医療安全体制の不備があるのに個人の行為を評価する報告書をまとめるのは、医療安全学の観点からいっても古い手法で、問題の根本的な解決には全くなりません」

医療安全学の方向性は、99年にアメリカで医療事故防止策の提言書『To Err Is Human』が出版されて以来、大きく変わったそうだ。「“人は誰でも間違える”を前提とした対応が医療安全の常識になりました。ヒューマンエラーを批判するのではなく、システムエラーを分析し、間違えてもすぐに第三者に損害が発生しない、もしくは間違えようがない対策をとるようになりました」

では、望ましい報告書とはどんなものか。分かりやすい例が、14年に大阪府立急性期・総合医療センターで起きたマスキュレートの誤投与事故だ。医師から抗菌薬マキシピームの処方オーダーを受けた1年目の薬剤師が筋弛緩薬マスキュレートを調剤し、患者が死亡した。この時の報告書は、システムエラーを分析した内容だった。「事故が発生したのは休日の日勤帯で、単位時間あたりで過剰業務状態になっていました。調剤室には薬剤トレイが約200ケースも山積みになっている中、至急、マキシピームを調剤するように言われた。同センターでは薬剤の払い出しにピッキングマシンを導入していますが、マキシピームは装填しておらず、人の手で取り出す対応となっていました。マキシピームとマスキュレートは名前も容器も似ています。看護師のダブルチェックでも間違いに気づけず、事故が起きてしまいました」

こうした背景を分析したうえで対策をまとめた報告書だったため、薬剤師は不起訴になった。「安全に資する報告書を書くと個人の責任追及にはなりません。だから報告書の中身がポイントなのです」

今回の制度上、報告書の書き方に厳密なルールはない。しかし、厚生労働省の省令では、病院が遺族に説明する際、「当該医療事故に係る医療従事者等の識別(他の情報との照合による識別を含む)ができないように加工した報告書を提出しなければならない」と定めている。「国立国際医療研究センターのように個人責任に帰着させる報告書では、関わった医療従事者が特定されて省令違反になります。そうではなく、システムの問題に着目して分析すると、おのずと省令に違反しない報告書が書けます。省令自体が、医療安全におけるパラダイムシフトを後押ししているのです」

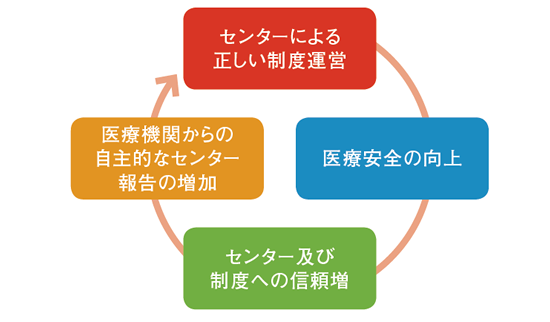

背景要因やシステムに焦点をあてた分析をし、報告書にそれを記載すれば、医療安全が向上し、下図のように「あるべき制度拡大へのサイクル」が回るようになるだろう。

- 大磯 義一郎氏

- 国立大学法人 浜松医科大学医学部 「医療法学」教授

- 1999年日本医科大学医学部卒業。同大学付属病院第三内科入局。2007年早稲田大学大学院法務研究科修了。最高裁判所司法研修所入所。09年国立がん研究センターがん対策情報センター知的財産管理官、研修専門官。第一東京弁護士会所属。11年帝京大学医療情報システム研究センター客員准教授。12年より現職。

- 医師アンケート

-

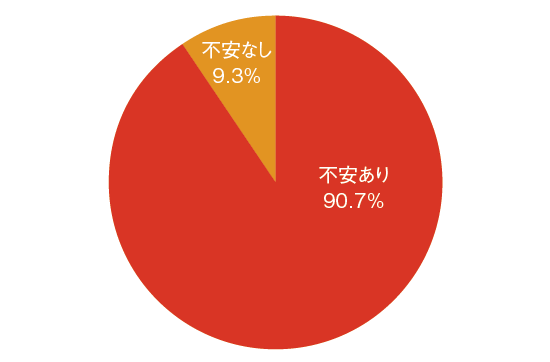

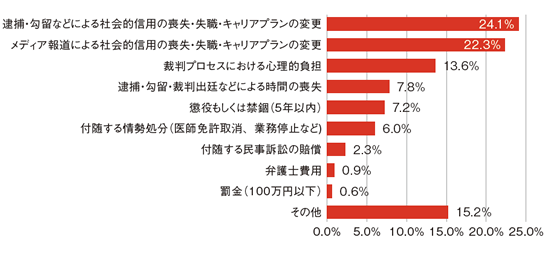

9割以上の医師が、医療事故による刑事罰を不安視している。逮捕・勾留、メディア報道による社会的信用の喪失などが理由だ。「例え無罪を勝ち取っても取り返せないものがある」といったコメントもみられた。

- 医療事故によって刑事罰を受けることを不安に感じますか?

-

- 「不安あり」回答者の、不安に感じる刑罰や損失の内容

-

医師専用コミュニティサイト「MedPee(r メドピア)」調査(2015年3月、有効回答数:会員登録医師3,820人)

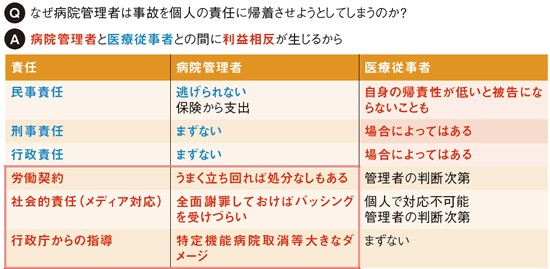

弁護士や病院管理者の利益相反がどう影響するか

ただ、そのようなサイクルが回り始めたとしても、安心できる状況とは言い切れない。医療事故調に関わる弁護士や病院管理者には利益相反があることを頭に入れておきたい。「患者側弁護士は、病院が作成した報告書を鑑定意見書に使って、裁判をしようとするでしょう。病院側弁護士にも業界利益のためと賛同している者もいます」

病院管理者と、当事者である医師との間にも利益相反がある。「当事者である医師にのみ責任を問い、『事故が起きないように教育します』と言うだけでは、安全性は何も変わりません。事故調の目的は、将来の医療安全。私益ではなく公益に帰結させてこそ、本来の目的が達成されるのです」

大磯氏は、医師が勤務先の病院を選ぶ際に、医療事故対応のあり方を確認するよう勧める。「事故を起こすのは、最終行為者となる医師、それも若手の場合が多いのです。彼らの医師人生が訴訟で途絶えてしまっては、国民としての損失も大きい。ちゃんと職員を守ってくれる病院で働いてほしいですね」

- あるべき制度拡大へのサイクル

-

- 調査後のセンターへの報告について

-

大磯氏資料より

- 調査後の遺族への説明について

-

大磯氏資料より

関連コンテンツ

常時10,000件以上の医師求人。専任のキャリアアドバイザーが、ご希望に合う転職をサポートします。

転職・アルバイトのご相談はこちら医師のキャリア支援情報誌『リクルートドクターズキャリア』掲載の特集一覧

-

- 医師のキャリアプランを考える

- 医師は生涯現役で活躍できる一方で長期的なビジョンをもって主体的にキャリアを築くのは意外と難しいが、成り行き任せでは絶好の機会を逃すことにもなりかねない。キャリアのステージごとに選択のポイントを探る。

-

- 増える「地域包括ケア病棟」デビュー

- 急性期に携わっている医師も、そう遠くない将来、“地域包括ケア医”になるかもしれない。地域包括ケア病棟の現状や課題と、そこで求められる医師像を紹介する。

-

- チーム医療と医師のキャリア

- 医学の進歩、高齢化の進行などによりチーム医療の充実が必要とされ、診療報酬に加点がつくなど国を挙げて推進する意向も見てとれる。チーム医療に詳しい医師に、チーム医療の本質と現状、求められるスキルを聞いた。

-

- これからの精神科病院

- 精神科医療のニーズは高まり続けている。厚生労働省調べでは患者数は約320万人で、がん患者の約2倍にのぼるが、国は精神科病床の削減を強化している。最前線の病院に今後の精神科医療を取材した。

-

- 女性医師のキャリアと働き方

- 女性医師が着実に増える一方、結婚や出産・育児でキャリアの中断を余儀なくされる場合も多い。女性医師の置かれた現状を知り、働き続ける工夫やヒントを探るためにケーススタディを見てみよう。

-

- 医師が選ぶ 臨床以外のフィールド

- 医師の働き方や活躍の場は多様化しつつある。臨床ではない「起業家」、「法医学者」、「医系技官」、「企業人」の転機のきっかけ、仕事、適性ややりがいを聞いた。

-

- 医師のキャリアプランの考え方

- キャリア年数や年代、診療科、働き方の希望によってベストな選択は異なる。将来を見据えて早めにプランを組むことで、自分らしいキャリアパスを手に入れよう。

-

- 産業医の現場事情

- 企業内で従業員の健康管理に携わる産業医は、興味を持つ医師も多い人気の職業と言われる。具体的な業務内容、専属と嘱託の違い、必要な要件は何かなど、業界の動向と現役産業医の事例を紹介する。

-

- 医師の転職マニュアル

- キャリアアップ、ゆとりのある働き方など、転職の理由はさまざま。満足度の高い転職を実現させるための基礎知識とポイントを網羅した「転職マニュアル」の保存版。

-

- 生涯現役で働くためのキャリアプラン

- 勤務医は定年後を見越してキャリアプランを立てる必要がある。シニアドクターの転職事情やノウハウと事例を紹介する。

-

- 医師のキャリア 誌上相談

- 「方向性が正しいか不安」、「キャリアデザインが描けない」など転職に関する悩みはさまざま。転職を支援するキャリアアドバイザーが解決した事例から成功のヒントを探る。