日本の医療界は従来、高齢者数がピークを迎え、現役世代人口が急減する2040年に向けた地域医療体制構築のために、多面的に改革を推進中だった。が、新型コロナウイルス感染症の拡大によって状況は大きく変わった。感染症患者への対応と通常医療の患者減で医療機関は二極化の傾向となり、患者の受療行動変容なども顕著になってきた。

もともとの課題に新型コロナによって生まれた課題や変化を加味したとき、これからの地域医療体制はどうなっていくべきか。注目すべき分野となった在宅医療やオンライン診療はどう進展していくか。そのなかで医療機関はどう変わるべきか。そして医師の働き方改革やキャリアへの影響は。

日々、変革が加速している医療界の今後の予測、展望を、各界の第一人者に語っていただいた。

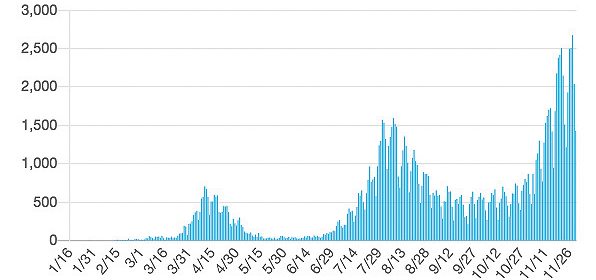

- ●新型コロナウイルス陽性者数の推移

- 出典:厚生労働省

新型コロナ感染症拡大は地域医療での変化を早め、

日本の医療のあり方を再考するきっかけに

-

一般社団法人 日本病院会

会長 - 1973年東京慈恵会医科大学卒、信州大学医学部附属病院勤務(内科学第二講座)。81年特定医療法人慈泉会相澤病院副院長、94年社会医療法人慈泉会理事長・相澤病院院長、2008年社会医療法人財団 慈泉会理事長・相澤病院院長を経て、17年より同財団理事長兼相澤病院最高経営責任者を務める。17年5月日本病院会会長に就任し、現在に至る。相澤病院は13年2月、国際的な医療機能評価機関JCIの認証を取得、18年12月に2度目の更新が認められた。

新型コロナ禍が塗り替えた

地域医療提供体制の未来図

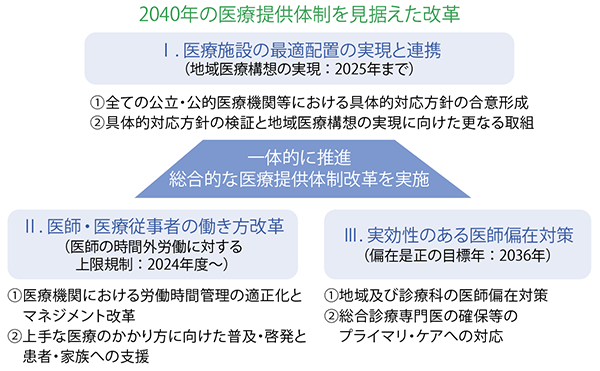

働き手世代が激減し、社会保障の給付と負担の不均衡が増大、東京一極集中の影で地方の急速な過疎化が進む――これまでこうした2040年の社会背景を見越して医療提供体制改革が議論され、取り組みが進められてきた(図表1)。これに対し、相澤病院最高経営責任者で日本病院会会長の相澤孝夫氏は、「新型コロナウイルス感染症の蔓延により、想定していた状況が20年前倒しで“今”起こっていると捉えています」と危機感を募らせる。

ひとたび新型の感染症が広まれば、一医療機関で対応することは不可能だ。設備や人員が整い重症患者を受け入れられる病院、中等症の患者を診ることのできる病院、あるいは感染疑いの患者を診る病院、一般の患者を診療する病院など、地域の医療機関がそれぞれの能力に合わせて役割分担し、協力し合わなければ、助かる命も助けることはできなくなる。

「我々はその事実を、改めて新型コロナ禍で学んだわけですが、このことは感染拡大時だけでなく一般の医療においても言えることです。医療機関の機能分化と連携強化はすでに待ったなしの状況にあります」(相澤氏、図表2)

新型コロナ禍の“患者の意識の変化”も改革の青写真を大きく塗り替える。

「当院でも訪問看護はこの4月から急速に伸びており、これまでは体調を崩すと入院していた高齢者が、実は訪問看護の対応で事足りるのだということに気づき始めています。また、小児科は入院・外来ともに激減しており、耳鼻科や眼科、皮膚科などでも同様の傾向がみられます。つまり、これまでどおりの医療体制を続けていたのでは、供給がダブつく恐れがあるのです」(相澤氏)

手術は可能な限り入院から日帰りへと移行し、治療法の選択そのものも感染リスク等を勘案して大きく変わる可能性がある、とも指摘する。

人口構成が変われば疾患傾向も変わり、ニーズが変われば必要病床数や診療科ごとの医師数にも変化が生じる。新型コロナ禍で医療需要と提供体制とのギャップがさらに広がってしまっている。

「病院や医療に何を求められているのか、どう対処していくのか、が厳しく問われています」(相澤氏)

医療機関の集約化と分散化で

住民の暮らしと健康を守る

医療には集約化をしなければいけないものと分散化が必要なものとがあり、都心のように人口が増加傾向にある地域と過疎化が進む地域とではその方法論も異なる、と相澤氏は説明する。高度な医療機器や専門医、スタッフの揃う高度急性期病院は集約化が必要だが、利用者の利便性を重視し、住民の生命と健康、生活を見守り、在宅療養を支援する中小病院や診療所は分散化が求められる。

では、どのような地理的範囲、どのくらいの人口のところにそれらの医療機関をどの程度配置すべきか、分散型の医療機関にはどのような機能を持たせるべきなのか――。

「その内容は医療分野だけでなく、住民や行政、総務省や国土交通省など、さまざまな視点からの議論が必要であり、あらゆる英知を結集して青写真を描き、実行に移していくことが強く求められます」(相澤氏)

そのプロセスを踏むことが、地域医療提供体制、地域包括ケアシステムの構築を成功に導く鍵となる。

「話し合いにあたってはきちんとしたデータが必要です。“この範囲でやっていこう”と決めたら、当該地区の人口変化、疾病傾向や各病院のデータ等を可能な限り集め、“この地域をどうしていくのか”皆で真剣に話し合う必要があります。場合によっては、モデルケースを作って、それを横展開して広めていく工夫も必要でしょう」(相澤氏)

医師がセカンドキャリアを

選びやすいしくみ作りが必要

病院や医療提供体制が変われば、医師も変わらなければならない。

相澤氏は、“専門医の育成と配置を考えるとき、必要な医師の数は人数×働く年数で求めることができる”と説明する。その視点が欠けていたがために、医療は大きなゆがみを抱えてしまっているとも感じている。

「高度な医療を提供する医療機関の集約化が進めば、専門医の数はいまほどは要らなくなるでしょう。また、これからの時代は“生涯専門医”を通すのでなく、ある程度の年齢になったらセカンドキャリアを考えるのが当たり前になるものと考えています。

ただしそのためには、医師が分散型の医療施設でじっくり患者と向き合いながら診療を行ない、自身の生活も満喫できるようなキャリアへとごく自然にスイッチできるような流れを、しくみとして作り出す必要があります」(相澤氏)

キャリアの切り替えがスムーズに行なえるよう、分散型の医療施設での診療や訪問診療が経験できる研修システムを設けると同時に、地域でしっかり人と向き合う医療を実践する医師を正当に評価するしくみも必要となる。

「新型コロナ禍は、高齢化先進国である日本の医療のしくみを今一度考え直すチャンスを与えてくれたものと捉えています。ただし、今こそ変革を決し、実行に移さなければいよいよ手遅れになってしまうと、強い危惧を抱いています」(相澤氏)

- 図表1● 従来の「2040年を展望した医療提供体制の改革」について

- 出典 : 厚生労働省「第75回社会保障審議会医療部会」資料1(令和2年8月24日)

- 図表2● 新型コロナウイルス感染症を踏まえた医療提供体制構築に関する現状・課題

-

- 1.現状

-

- 地域の実情に応じた医療提供体制の確保に関しては、各都道府県において、

- 「医療計画」を策定し、疾病・事業ごとに、必要となる医療機能や各医療機能を担う医療機関等を定めるなどして、医療連携体制の構築に向けた取組を進めるとともに、

- 「地域医療構想」を策定し、病床機能(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)ごとに、2025年の医療需要と病床必要量を推計した上で、地域医療構想調整会議において協議を進めるなどして、将来の医療需要を見据えた病床機能の分化・連携に向けた取組を進めているところ。

※外来医療に関しては、本年2月以降、本検討会において、外来機能の分化・連携に向け、外来機能の明確化、かかりつけ医機能の強化、外来医療のかかり方に関する国民の理解の推進について議論を進めてきたところ。 - 一方、感染症の医療提供体制の確保に関しては、各都道府県において、感染症法に基づく「予防計画」を策定し、感染症指定医療機関の整備や感染症患者の移送体制の確保等の取組を進めているところ。

- 今般の新型コロナウイルス感染症の対応に当たっては、同種の感染症への対応に関する知見がない中で、例えば、感染症指定医療機関(感染症病床)のみならず、その他の医療機関(一般病床)においても多くの感染症患者を受け入れるなど、これまでの「医療計画」や「予防計画」等では想定されていない事態が生じており、新型コロナウイルス感染症以外の医療連携体制(役割分担・連携)も大きな影響を受けている状況。

- 2.課題

-

- 足下の新型コロナウイルス感染症対応に引き続き全力を注ぎつつ、この対応により得られた知見を踏まえ、今後、特に新興・再興感染症が発生した際に、行政・医療関係者が連携の上、円滑・適切に対応できるよう、当該新興・再興感染症以外の医療連携体制への影響を勘案しながら、新興・再興感染症対応に係る医療連携体制を構築する必要。

- 併せて、引き続き進行する人口構造の変化を見据えた上で、新興・再興感染症が発生した際の影響にも留意しつつ、入院医療・外来医療双方において、質の高い効率的な体制の確保に向けた取組を進める必要。

- 出典 : 厚生労働省「第21回 医療計画の見直し等に関する検討会」資料(令和2年10月1日)

地域格差の是正、医療機関同士の連携強化で、

在宅医療の需要の高まりに応え、地域医療を守る

-

一般社団法人 日本在宅医療連合学会

代表理事副会長 - 1982年順天堂大学医学部卒、同脳神経内科入局。90年5月城西神経内科クリニック開業、94年からは訪問診療にも取り組む。96年3月医療法人社団 泰平会を設立し、理事長に就任。2009年5月、東京都文京区に神経内科に特化した在宅専門のコーラルクリニック(医療法人社団悠輝会)を開院し、11年10月より院長を務める。全国在宅療養支援医協会常任理事、日本神経学会神経内科専門医、日本在宅学会専門医、日本リハビリテーション医学会専門医ほか。

在宅医療や地域包括ケアの

課題は『地域格差』の是正

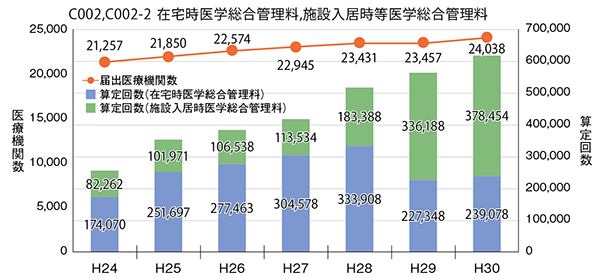

少子高齢化にともなう医療ニーズの変化への対応、病床削減の受け皿など多くの期待を背負い推進されてきた在宅医療。それを担う医療機関の数も実施件数も、ここ10年で着実な伸びをみせる(図表1)。そうしたなか、コーラルクリニック院長で日本在宅医療連合学会代表理事副会長の石垣泰則氏が在宅医療をめぐる最大の課題とするのが“地域格差”だ。

「大都市では在宅医の数もバックアップ病院の体制もある程度整っていますが、高齢・過疎が深刻さを増す地方では圧倒的に医療・介護の担い手が不足しています。その打開策である地域包括ケアシステムも地域差が大きく、うまくいっていないところもあると聞きます」(石垣氏)

その状況下で新型コロナウイルス感染症の拡大はどう影響したのか。

「当初、医師会も“発熱者は感染症指定病院へ促し自分たちでは診ないよう”通達するなど、医療現場は混迷を極めました」(その後医師会は、感染予防策を会員に啓発・実施し、医療体制の維持とコロナ対策に行政と協力して取り組んでいる、と石垣氏)。

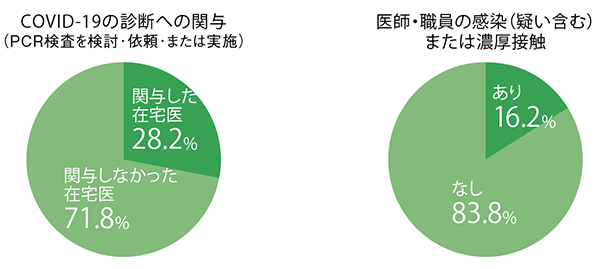

この事態を重くみた日本在宅医療連合学会は会員向けアンケートを実施。新型コロナ禍で在宅医が直面している臨床課題を抽出するとともに、ワーキンググループを組織して情報収集を行ない、対策Q&Aなど臨床に役立つ情報を順次発信していった。さらに第一波が鎮静化した時点で在宅医療・介護にかかわる多職種とも対応策を共有し、徐々に理解と実践が広がりつつあるという。

一方、患者側に生じた変化が“受診抑制”だ。これまで病院と併診で在宅医療を進めていた患者が病院の受診を控えたり、終末期の患者が面会謝絶の病院から自宅に帰るケースを石垣氏も少なからず経験している。

「そのなかで、余命2週間の患者さんが自宅に戻り、3か月間家で過ごして最期は家族に看取られる場面にも立ち会えました」(石垣氏)

ただ一方で、受診拒否によって、最適な医療が提供できないケースもあったのでは、と懸念する。

現況で患者との絆の強さや

連携強化の必要性を実感

「第一波の頃はまだウイルスの正体がつかめず、厳重な対策をとっていました」と石垣氏は当時を振り返る。同院は通常、常勤・非常勤医各2名で診療を行なっているが、緊急事態宣言発出から約1か月半の間は非常勤医を休ませ、常勤医2名がそれぞれチームを組み、担当患者も分けて感染拡大防止に努めた。ミーティングは対面でなくビデオ通話アプリを用いて朝晩2回実施。訪問前後の消毒などの感染予防策を徹底するとともに、訪問先には事前に電話でマスク着用と換気を呼び掛けてから診療に臨むなど慎重を期した。

「当初はPPE(個人用防護具)も乏しく、マスクを二重にし、コンビニで調達したカッパや手作りのフェイスシールドを用いて熱発者の診療にあたりました」(石垣氏、写真)

さらに、もう一人の常勤医が濃厚接触者として自宅待機となった際は、電話診療併用で二人分の診療をこなし、家庭内感染を避けるために自身もホテル住まいを経験した。宣言の解除とともに診療体制を元に戻し、再び感染者数が増加に転じた際は対策も確立していたため、リスクの高い患者は常勤医、それ以外は非常勤医と担当を分けて万が一に備える。

「ただ、診療側の対新型コロナの取り組みには温度差があり、安全・安心な検査体制を構築し、一般外来で新型コロナの診断や対処ができるようになるにはもう少し時間がかかると思います」(石垣氏、図表2)

新型コロナ禍を経て在宅医療に期待される変化について石垣氏は、“遠隔診療の普及や医療機関の連携強化”を挙げる。同院を含む5つの在宅療養支援機関が参加の『御茶ノ水ドクターズネットワーク』の存在は新型コロナ禍でも心強かったという。

「情報交換や非常時のバックアップが期待できるだけでなく、専門性の異なる医療機関が連携することで質の高い診療を可能にします。病診連携においても同様で、今後 “病院からの在宅”が増えても、各々の得意な面を活かしながら、協力・連携し合うことで、非常時の診療の機能不全を防ぎ、地域の医療を守ることになると信じています」(石垣氏)

ニーズの高まる在宅医療を

担う医師に必要な資質とは

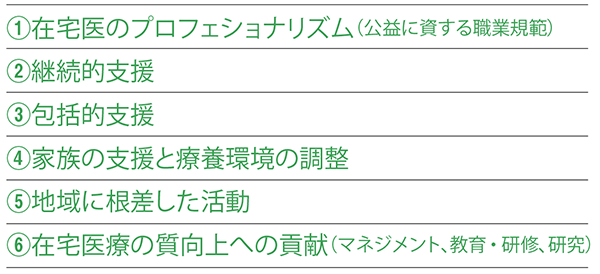

「日本在宅医療連合学会では在宅医療専門医に対して6つのコアコンピテンシー(必要な資質・能力)を求めています」(石垣氏、図表3)

具体的には、①は患者の価値観を重視して医療を提供すること、自身の医療行為を省察し、進化させる自律性を持つこと、医療にアクセスできない人にも目を向けること、②は対患者と医療提供体制の両面で、③は身体・心理・社会的な課題等を考慮した全人的な医療が行なえること、④とは家族の教育・支援を通じて、家庭の療養環境を整えること、⑤は多職種や関係機関・団体等と協働して地域のケア力向上に努めること、⑥は教育・研究を通じて在宅医療の質の向上に寄与することを意味する。

「新型コロナ禍を経て、在宅医療の根底にある患者と医療者の強い絆は容易には崩れないものと実感しています。おもな対象が高齢者で、療養者の多くが感染弱者であることから、在宅医療は今後ますます求められてくると思います」(石垣氏)

- 新型コロナ第一波の頃の訪問診療時

- 第一波の頃の物資不足も工夫で乗り切り、診療を続けた

- 図表1● 在宅診療の成長の推移

- 出典 : 社会医療診療行為別統計(平成27年より)、社会医療診療行為別調査(平成26年まで)(各年6月審査分)

※診療所について : 平成24年以前は抽出調査、平成25年以後は全数調査 保険局医療課調べ(各年7月1日時点) - 出典 : 中央社会保険医療協議会 総会(第422回)総-1(2019.9.11)

- 図表2● 第一波時の在宅医療における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応状況

- 出典 : 日本在宅医療連合学会「在宅医療における新型コロナウイルス感染症の影響の調査」(2020年2月〜5月実施)

- 図表3● 在宅医療専門医の6つのコアコンピテンシー(資質・能力)

- 出典 : 石垣氏への取材より作成

新型コロナ禍による患者数減少などをバネに

労働時間の上限規制は早期達成の可能性も

-

ハイズ株式会社

代表取締役社長 - 1998年金沢大学医学部卒業後、同大学第一外科(現 先進総合外科)入局。同大学院医学研究科(現 医薬保健学総合研究科)修了。慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了。MBA取得。グランゼコールESSEC大学院(フランス)留学。胸部外科医、病理医としての活躍に加え、2009年に医療経営コンサルティング会社を設立。医療機関や医療系ベンチャーの経営支援、ヘルスケア企業の医学アドバイザー業務等を行なう。厚生労働省「医師の働き方改革に関する検討会」構成員等も務めた。

医師の生命を守るために

行われる時間外労働規制

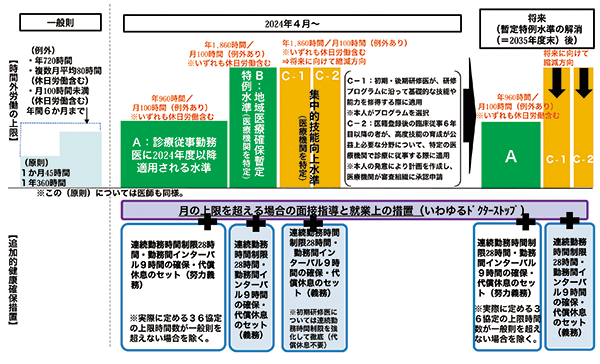

日本の質の高い医療体制は、医師の自己犠牲的な長時間労働に頼ってきた一面がある。しかし、厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」の報告書(2019年3月)は、長時間労働が医師の健康に与える悪影響、過労死への懸念などを指摘。さらにワーク・ライフ・バランスへの関心の高まりなどを踏まえ、2024年4月に医師の時間外労働の上限規制が始まる(図表1参照)。

医師および医療機関の経営コンサルタントで、同検討会構成員も務めた裵英洙氏は、「新型コロナ禍という特殊事情があるとはいえ、医師の生命を守るため、時間外労働規制の準備は粛々と進められるべき」と話す。

「私自身は上限規制の施行延期はあり得ないと思っています。とはいえウィズコロナ・アフターコロナ時代に医師の働き方や患者の受診行動がどう変わり、定着していくのかは未知数。感染がほぼ収まるAシナリオ、新型コロナウイルス感染症と共存するBシナリオ、ほとんど収束しないCシナリオと複数の将来像を前提に、施策準備する必要があるでしょう」

新型コロナ禍で大きく変化した

医療現場と患者ニーズ

厚生労働省でも同感染症が医療機関経営や医師の働き方にどう影響しているかを調査中だが、裵氏が新型コロナ禍による働き方改革への影響要因に挙げるのは、医師の忙しさの二極化と患者の受診ニーズの変化だ。

例えば、外科系・救急系の診療科は患者の受診控えや病院側の手術抑制で忙しさが緩和された一方、同感染症の患者受入病院では感染症内科・呼吸器内科、ICUなどの医師やスタッフが多忙を極めた。

「同感染症への対応がある程度確立され、後者の診療科の忙しさも徐々に軽減されてきていましたが、その後に感染が再拡大するなど状況は予断を許しません」

さらに患者数は一時の受診控えから復調傾向にあるものの、依然として前年を下回る医療機関がほとんどで、裵氏は「軽症のうちは医療機関を受診せずに自分で治すことが当然となり、患者数は1、2割減のまま定着することも十分あり得るでしょう」と話す。

「医師の忙しさが軽減され、患者数も減少した医療現場では、上限規制の早期達成だけでなく、さらに労働時間を減らすよう取り組む医療機関も出てくると考えています」

地域医療に与える

働き方改革の影響を調査

しかし医師の働き方改革で難しいのは、医療の質を維持しながら生産性を向上させ、その結果として労働時間を削減するという点にある。

たとえば地域医療では、これまで大学病院と地域の病院を兼務してきた医師が、上限規制のため地域で働く機会が減ることも懸念される。

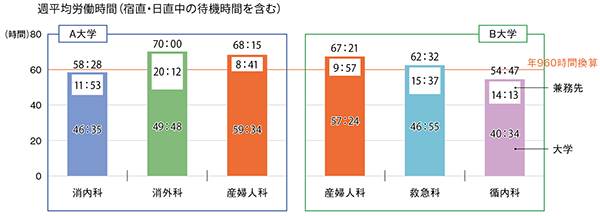

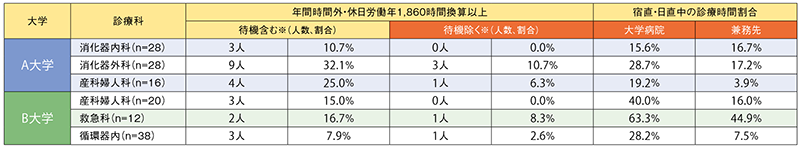

そこで裵氏が中心となり厚労省の研究事業として、実際に「医師の引き上げ」が起き得る状況なのかを調査。大学病院と兼務先の病院との労働時間を通算した週平均労働時間は80時間(=年換算でA水準の960時間)超の医師もいたが(図表2参照)、B水準の上限1860時間を超えるケースは僅かだった(宿直・日直中の待機時間を除く。図表3参照)。

これをもとに医師の労働時間は病院ごとの管理でなく、通算して管理する必要があると裵氏は指摘する。

「短期間の調査のため限られた医療機関・診療科での結果ですが、通算してもおおむねB水準に収まること、大学病院の医局側からは地域医療を守る気概が窺えたことで、働き方改革による地域医療への影響はさほど大きくないと安堵しています」

自分が理想とする働き方を

実現するチャンスに

医師の生命を守るため、新型コロナ禍でも進められる働き方改革。だからこそ、勤務医も積極的に改革に関与してほしいと裵氏は語る。

「働き方改革は、医療機関全体の働き方の方向性をベースに診療科ごとに働き方の最適解を探し、その上に医師一人ひとりの多様な労働観に合った働き方を実現する。この3層構造が理想と私は考えています。たとえば多くの症例を診たい人と、ワーク・ライフ・バランス重視の人とでは、望ましい働き方は異なるでしょう。今回の改革は一律の働き方を求めるものでなく、時間外労働時間の抑制と同時に、各自の働き方の理想に近づくチャンスになるはずです」

さらに2035年頃にはB水準が廃止され、上限が960時間になるなど、医師の労働時間の適正化は今後も続く。また、新型コロナ感染拡大の影響で開業を目指す勤務医が減る傾向にあり、家族の希望で都心部を離れて転職するといった動きも見られる。働き方の選択肢は今後さらに多様化していくと裵氏は言う。

「有益な選択のために情報収集を欠かさず、固定観念を排除して自分の理想を実現してほしいと思います」

- 図表1● 医師の時間外労働規制について

- 出典 : 厚生労働省「第20回 医師の働き方改革に関する検討会」資料2(平成31年3月13日)

- 図表2● 1週間の兼務先を含む平均労働時間(大学病院を本務先とする医師)

- ※今回の調査では1週間の勤務時間を年次換算したため、年1,860時間の近似値として年1,920時間(週80時間相当)を一つの目安とした

- 図表3● 1週間の労働時間と宿直・日直業務(大学病院を本務先とする医師)

- ※宿直・日直中の待機時間を労働時間に含めて試算したものを「待機含む」、宿直・日直許可基準を取得していると仮定して大学病院および兼務先ともに待機時間を含めず試算したものを「待機除く」として記載

- 図表2・3出典 : 裵氏「医療機関の医師の労働時間短縮の取組状況の評価に関する研究」(厚生労働行政推進調査事業費補助金 厚生労働科学特別研究事業)/

第8回 医師の働き方改革の推進に関する検討会・資料5(令和2年8月28日)

生産性向上と経営の大規模化が生き残りの鍵

柔軟に変化し現場力を生かす「しなやかな経営」を

-

株式会社日本経営

取締役 - 株式会社日本経営入社後、医療法人、社会福祉法人を中心に戦略策定、収益改善、人事制度改革、管理職研修等に従事。2006年から病院に出向し、医療現場で経営改革を推進。現在はM&A・再生に力を入れる。英国国立ウェールズ大学経営大学院(MBA)卒。

- 組織人事コンサルティング部副部長

- 2004年甲南大学法学部卒業後、株式会社日本経営入社。専門分野は組織・人事開発、組織戦略策定支援(医師を含む)評価・賃金制度構築など。医療機関を中心に、医師職および医師職を除く職種への組織・人事制度コンサルティング、組織改善支援などを行なう。

2040年問題対応の動きは

新型コロナ禍により加速した

高齢者数の最大化と現役世代の人口減が同時に起きる2040年問題に対応すべく、以前から医療業界には改革が求められてきた。その内容は厚生労働省の「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部のとりまとめについて」(2019年6月)にある「医療・福祉サービス改革プランの概要」に詳しい。

株式会社日本経営で医療法人や社会福祉法人のM&Aなどにも携わる横井将之氏は、「このプランの主眼は、ロボット・AI・ICT等の実用化推進、タスクシフティングやシニア人材等の活用、組織マネジメント改革、経営の大規模化・協働化などによる生産性の向上でした」と言う。

とはいえ2040年問題はまだ先の話と、うっすらとした危機感しかなかった医療機関の姿勢を一変させたのが新型コロナウイルス感染症だ。

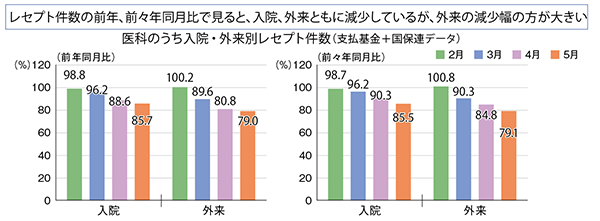

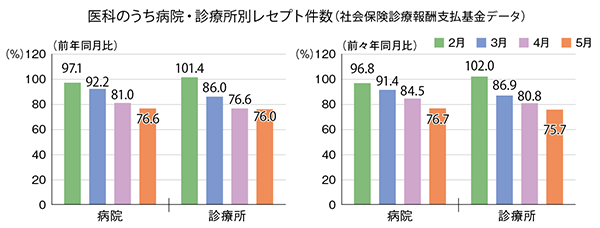

同感染症の影響で患者数が激減した医療機関の経営状態は非常に深刻で、2020年5月の入院は約15%減、外来は約21%減。病院および診療所ではそれぞれ約24%減となった(いずれもレセプト件数の前年同月比。図表1・2参照)。

「改革のゴールを2040年直前と見ていた医療機関も、こうした状況を受けて10年ほど前倒しにしたスピード感で動き始めたと感じます。私たちが扱うM&Aの案件も増えており、今後はプランにあるような取り組みが一層加速するでしょう」

患者数の回復は難しい状況

より積極的に生産性の向上を

さらに同社で人事・生産性分野のコンサルティングを行なう兄井利昌氏は、「この病気がある程度収束したとしても、患者数が以前のレベルまで戻るとは思えない」と続ける。

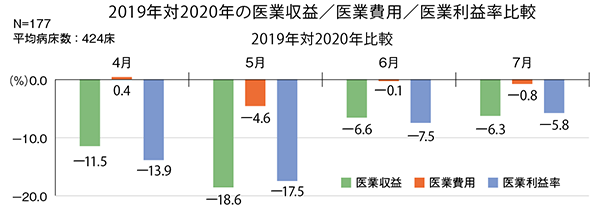

「重症の方は受診されるでしょうが、軽症の場合は受診せずに自宅で治すといった患者の価値観の転換が見られます。7月時点の医業収益は6・3%減、医業利益率は5・8%減で、こうした厳しい状況を前提に、生産性向上や収益確保を目指す必要があると考えています」(図表3参照)

では、新型コロナ禍での生産性向上にどう取り組んだらよいのか。

まず、オンライン診療のように、非対面・非接触の利点を生かしたICTの活用は有効な手段となるだろう。また、受診患者数の減少で医師の労働時間も減り、長時間労働の問題は自然に解決しそうにみえる。

「しかし業務量も減り、現状では生産性向上にはつながっていません。労働時間が減った今こそ改革を進めやすいはずで、ICTの導入や体制の変更のほか、会議等のスリム化・効率化、一部のカンファレンスのオンライン化・簡素化など、“これまで通り”をやめて、細部にわたって大胆にメスを入れるべきです」

危機を乗り越えようと生産性向上に積極的に取り組む医療機関とそうでないところとでは、今後大きく差が開くと兄井氏は警鐘を鳴らす。

職員が安心して働けることが

医療機関経営の新たな軸に

ただ、こうした改革を着実に進めていくには、医療機関側と現場との対話が重要になる、と横井氏は言う。

「トップは改革の方向性や決意は示せますが、それを現場にどう反映させるかという具体案は、現場の職員しか持ち得ません。新型コロナ禍を含め先が見えない時代には、『何でもやってみよう』『やりながら改善していこう』と動ける組織の柔軟性と、対話により職員の自主的な改善活動を引き出せるような環境が必要です」

加えて、職員は「勤務先は新型コロナ禍から自分を守ってくれるか」も重視するようになったと横井氏は話す。「職員が生産性向上に向けた改善に取り組めるのも、そうした安心感がベースにあってのことです」

変化に即時対応する医療経営

医師はその先導者になる

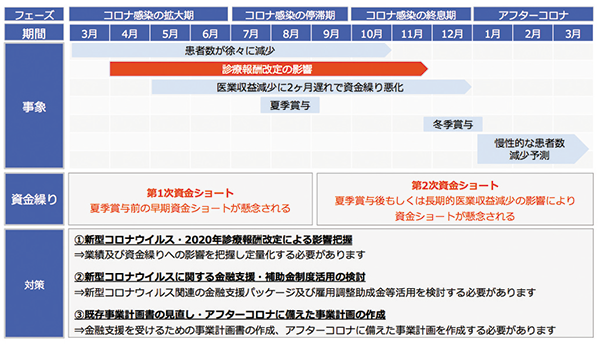

新型コロナウイルス感染症を契機に慢性的な患者数減少、資金繰り悪化などが予測され、医療経営の改革は待ったなしとなった(図表4参照)。

キーになるのは、現場との対話を重視し、現場から改革していく「しなやかな経営」と、まずやってみて、後から不具合を改善して質を高めていく、いわば「アジャイル経営」だ。これらを実践できる医療機関が生き残り候補だと、二人は口を揃える。

また改革の現場では、医師は周囲への影響力の強さからリーダーシップを担うケースが増えていく。職人的なスキルだけでなく、チームをけん引する力も重視されるなど、医師の意識改革も必要となっている。

- 図表1● 新型コロナウイルス感染症による医療機関の患者数の変化(医科のうち入院・外来別)

- ※社会保険診療報酬支払基金ホームページの統計月報及び国民健康保険中央会ホームページの国保連合会審査支払業務統計によるレセプトの確定件数を基に、厚生労働省で前年同月比と前々年同月比を機械的に算出。

- 図表2● 新型コロナウイルス感染症による医療機関の患者数の変化

(医科のうち病院・診療所別)

- ※1 社会保険診療報酬支払基金ホームページの統計月報によるレセプト件数を基に、厚生労働省で前年同月比、前々年同月比を機械的に算出。

※2 再審査等の調整前の数値。 - 図表1・2出典 : 中央社会保険医療協議会総会(第464回)「新型コロナウイルス感染症への対応とその影響等を踏まえた診療報酬上の対応について」2020年8月19日

- 図表3● 新型コロナウイルス感染拡大による病院経営状態の調査

- 出典 : 日本病院会/全日本病院協会/日本医療法人協会合同調査結果を基に株式会社日本経営作成

- 図表4● 新型コロナウイルスの影響による今後の見通し

- 出典 : 株式会社日本経営提供資料