超高齢化に続く“多死社会”の到来を前に、いまやどの診療科の医師も、終末期医療に向き合わざるを得ない状況にある。また、新型コロナウイルス感染症の流行で改めて、アドバンス・ケア・プランニングの必要性が注目されている。人生の最終段階において、人々は医療に何を求めるのか、終末期医療において医師はどのような役割を担ったらよいのか。第一線でこの課題に取り組んでおられるお二人に、終末期医療の現状と課題、望ましいあり方について聞いた。

人々の幸せに寄り添える医療であるために――

EBMから対話に基づく医療への転換をはかる

-

医療法人社団 裕和会

長尾クリニック

理事長・院長 - 1984年東京医科大学卒、大阪大学第二内科入局。聖徒病院、大阪大学病院第二内科、市立芦屋病院勤務を経て、95年長尾クリニック開院、2006年在宅療養支援診療所登録。日本慢性期医療協会理事、日本ホスピス在宅ケア研究会理事、日本尊厳死協会副理事長、(一社)エンドオブライフ・ケア協会理事ほか。関西国際大学客員教授、関西学院大学・近畿大学医学部非常勤講師。日本消化器内視鏡学会専門医・指導医、日本在宅医学会専門医等。

写真/長尾氏提供

専門性と総合性を兼備し、

予防〜終末期を連続して伴走

長尾和宏氏が院長を務める長尾クリニックは、常勤医約8名(非常勤を含め約20名)、看護師約23名の体制で、年中無休の外来診療と24時間体制での在宅診療を提供する、全国でも屈指の規模を誇る診療所。生活習慣病の予防やがんの早期発見にも力を入れており、予防から終末期まで連続的かつ包括的に、“伴走者”として患者・家族を支える“地域の頼れるかかりつけ医”だ。がんだけでなく、認知症や神経難病等の慢性管理も行なっており、在宅約600名(自宅7割、施設等3割)、外来では数千名の診療を担い、年間の看取りはおよそ140名を数える。しかも看取ったら終わりではなく、遺族・家族の会を催すなどしてグリーフケアにも取り組む。併設する居宅介護支援事業所では、ケアマネージャー7名が医療・介護連携の橋渡しを担うほか、医療・介護職を対象とした私塾、国立認知症大学を通じて、地域の介護力のレベルアップにも寄与する。

医学部時代から町医者になることを夢見ていた長尾氏。開業後しばらくは一人で診療を行なっていたが、患者数や診療所の増大にともない8年目に複数医師体制をとる。以来、その理念に共鳴して集った医師らと“学び、教え合う”関係を保ちながら開業医を輩出し、“開業医のための民間医局”の役割も果たしている。

「医学・医療の流れは、細分化・縦割りに向かっていますが、それだけでは患者さんは幸せになれません。我々はそれらに横糸を通すことで、専門性と総合性の両立を目指しています」(長尾氏)

対話に基づく医療への転換をはかり、

“平穏死”を支える

コロナ禍において医療の形は大きく変わりつつある。終末期の患者についても、医療機関への面会が禁止となり、病院から在宅へと移行する動きが目立つようになり、在宅側の医療者も院内に立ち入れないために退院前カンファレンスができず、文書や電話のやりとりだけで在宅に移るケースが増えているという。

「じつはこれまで退院前カンファレンスが足かせとなって、家に帰るタイミングを逸するケースがあとを絶ちませんでした。余命の限られた患者さんは一刻も早く家に帰してあげたい。ですから、帰ってから相談・調整する現在の流れの方がはるかに患者さんのためになると感じています」(長尾氏)

では、終末期の患者を在宅ではどう診るのだろうか。

「在宅医療とは病院医療をそのまま家に持ち込むことではありません。そもそも治すことに軸足を置いた従来の病院医療と終末期医療とは、真逆の考えに基づくものと理解しています」と説明する。

たとえば、在宅では過剰な輸液を避け、できるだけ最期の瞬間まで口から食べ、話すことができるようにという方針で医療を行なうことが多い。

「それが我々の日常であり、在宅での看取りは尊厳死を目指しています。クオリティ・オブ・デス(QOD)という言葉を我々は使いません。なぜなら、本人の望み通りの終わり方がもっとも価値を持つからです」(長尾氏)

終末期において医師がとくに心掛けるべきこととは――。まず、患者の話をよく聞くこと。そしてそれを叶えるにはどうすればよいかを本人・家族、医療者全員が対等な立場で議論することだという。

「患者の意思(リビング・ウイル、一人称)、家族の希望(二人称)、医療者の考え(三人称)というまったく異なるものをまず2・5人称にまとめ上げる作業が人生会議です。終末期医療に携わる医師は、EBMではなく、オープンダイアログ=開かれた対話に基づく医療を行なう習慣をつける必要があります」(長尾氏)

ただし、その前提として医師が蓄えておくべき知識がある。

「たとえば食べられなくなったとき、点滴をするかしないかの二者択一ではなく、するとしたらどのくらいの量が適切なのか。心臓への負荷などを考えると、200㎖がもっとも適切で苦痛が少ないことを我々は経験上知っています。そうした知識がないまま人生会議に臨むと、失敗に終わる可能性があります」(長尾氏)

本人の意向に沿って延命治療を差し控え、十分な緩和ケアを行なった結果の自然な形での最期は『平穏死、尊厳死』であり、医療的措置で人為的に命を縮める行為による『安楽死』とは決定的な違いがある。ただ、従来の病院医療のやり方を信じて疑わない人には、点滴の話も平穏死の概念もなかなか理解されないのだという。

在宅医療を経験することで

患者を幸せにする術がわかる

終末期医療への理解を深めるために長尾氏が勧めるのが、“一度、在宅医療に係わってみること”だ。

「実績のある在宅医のもとで1週間研修をしてみれば、人生観が変わると思います。1か月もすれば、頭を切り替えることができるのでは。さらに3か月程度じっくり学んで平穏死を5例ほど経験すれば、真に患者さんの幸せにつながる医療がどんなものか、実感できるはずです」(長尾氏)

長尾氏自身も医師11年目にして“患者を苦しめ、終末期医療をゆがめていたのはじつは医師だった”ことに気づけたのだという。

「その違いを理解して医療が行なえるようになると、患者さんやご家族からの感謝の言葉が増えますし、亡くなった後にもご縁がつながります。同じ時代を生き、最適と思われる医療を提供できたという満足感に浸れることは、医者になってよかったと実感できる瞬間でもあります」(長尾氏)

21年2月に公開予定の映画『痛くない死に方』は、長尾氏の著書『痛い在宅医』が原作だ。

「在宅での平穏死を描いたこの作品を一人でも多くの方にみてもらうことで、世の中が、終末期医療が少しでも変わってくれたらと願ってやみません」(長尾氏)

いつでも誰でもアクセス可能な緩和ケアの存在が

〝過ごしたい過ごし方〟のできる地域づくりを支える

-

飯塚病院

連携医療・緩和ケア科

部長 - 2007年筑波大学医学専門学群卒。飯塚病院にて初期研修修了後、同院総合診療科ならびに緩和ケア科での後期研修を経て、16年に緩和ケア科(19年科名変更)部長に就任。研修医教育、診療、部門運営に精力的に取り組む。日本緩和医療学会 緩和医療専門医・理事、日本プライマリ・ケア連合学会 プライマリ・ケア認定医・指導医、日本内科学会 総合内科専門医、社会福祉士等。グロービス経営大学院修了(経営学修士取得)。

写真/柏木氏提供

“過ごしたい過ごし方”を支える

“コンビニ型”緩和ケア

福岡県中央部に位置する飯塚病院は、地域がん診療連携拠点病院や救命救急センターの認定を受ける大規模急性期病院。指定要件としても、地域の医療ニーズとしても緩和ケアは重要な位置づけにある。連携医療・緩和ケア科部長の柏木秀行氏は、「我々が目指すのは、従来からある“高級フレンチ型”ではなく、“コンビニ型”の緩和ケアです」とその特色を説明する。緩和ケアに期待される“早期から”や“非がんを含むすべての人に”の実現に向け、プライマリ・ケアと緩和ケアを統合し、“世界標準のケアを疾患を問わず提供し、アクセスが容易で、何かのついでに受けることもできる”コンビニ的機能をもつ緩和ケアの実践・教育・普及に取り組む。

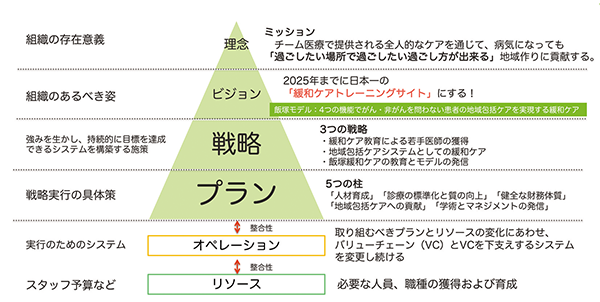

「当科のミッションは、病気になっても“過ごしたい過ごし方”ができる地域づくりに貢献することです」(柏木氏、図表1)

たとえば、担当した患者が家に帰ることを希望したら、“チャレンジしてみましょう”といえること、退院後は在宅療養を支えるチームの一員として継続的にかかわること、再び入院が必要になった際は窓口となって対応することなどを自分たちの責務と捉える。

そうしたしくみを維持するためには人材育成・確保が欠かせない。そこで、2025年までにそうしたスキルをもつ医師を大量に育成し、世に送り出す“日本一の緩和ケアトレーニングサイトになる”というビジョンを掲げる。

同科は現在、常勤医8名、後期・短期研修医を含めると12〜13名の診療体制をしいており、入院患者約70名(うち緩和ケア科病棟10〜14名、ほかは一般病床のがん、非がん患者)の病棟管理、緩和ケアチームとしてのコンサルテーション、心不全の緩和ケア、退院後も継続的なサポートが必要な人のための緩和ケア外来、地域の医療機関との連携による在宅緩和ケアへの参加、さらにアウトリーチとして地域の慢性期病院の非がん患者(認知症が中心)の終末期医療の意思決定支援等、幅広い活動を展開している(図表2)。

つねに本人の意向を優先し、

余裕をもって人生会議に臨む

柏木氏は患者・家族とコミュニケーションをとる際、つねに心掛けていることがある。たとえば初めて患者の病室を訪れるとき、ベッドサイドの家族に〈ご家族の方ですね。ちょっとご本人に挨拶しますね〉と声を掛け、〈こんにちは、担当の〇〇です、よろしくお願いします。おかげんいかがですか。何か心配ごとはありますか〉と、必ず本人とのやり取りを優先させるという。

「患者さんが高齢者や寝たきりだと、本人を差し置いて家族とばかり話をしてしまいがちですが、医療者側が“家族の意向を優先”という構図を作ってしまうと、大事な局面になっていくら“本人の意思が大事です”といってもうまくいきません」(柏木氏)

コロナ禍で家族の面会が困難な状況では、通常のプロセスがとりにくい。柏木氏は、あらかじめ本人とのやり取りをスマホで撮影し、それを見せながら家族と話をするなどの工夫をしているという。

一方、アドバンス・ケア・プランニング(ACP、人生会議)に医師はどうかかわるべきなのか。

まず、患者・家族に人生の最終段階に備えた話し合いをする準備ができているかを客観的に評価する必要がある。可能と判断すれば、これまでそうした話し合いをした経験があるかを尋ね、相手がどの段階にいるのかを探っていく。

「本来、ACPとは“嵐が来たときに備えて話し合っておきましょう”というものですが、多くは“今、嵐が来ているので、取れる手段は逃げるか、こもるかしかありませんが、どちらがマシでしょう”のような話になりがちです。これではACPで重要な“本人の意思”が反映されません」(柏木氏)

タイミングに関しては、手術や入院時という“状況に基づくACP”が違和感が少なく、医療者にとって話しやすい環境だが、家族にとっては難しい決断を迫られる状況である点に留意が必要だ。この場合、退院時など前向きな状況下で行なうことが望ましいという。〈良い機会なので、今回の入院を振り返りながら、今後の生活や再び悪化したときのことについて、少しお話ししませんか〉ともちかけると、互いに負担感が小さくて済む。ほかに、施設の入所時や誕生日などの節目に行なう方法もあるが、遵守率が高まる反面、形式的になりがちでいざというときに意味を成さない可能性が高い。

「システム化を狙うのであれば “きっかけがあれば話したい”人にターゲットを絞った“感情に即したACP”がおすすめです。ただし、これにはスキルが必要ですし、看護師などさまざまな職種もコミュニケーションに参加するなどの工夫が必要です」(柏木氏)

現実に向き合い、地域のニーズに

応えられる医師になる

終末期医療において医師がすべきこととして柏木氏が筆頭に挙げるのが、“医学的側面の整理”だ。なかでも“治らない”と判断してチームで共有し、コミュニケーションスキルに基づいて本人や家族に伝えることは医師の重要な役割の一つだ。

「これから逃げてしまう医師も少なくありません。“元気になったらまた抗がん剤治療をしましょう”などと実現不可能な言葉をかけて期待を持たせることをやさしさと勘違いする向きもあります。ただ、その役割は医師一人に任せるのではなく、各職種が背負える範囲で責任をもって担って欲しいとも考えています」(柏木氏)

また、多職種のエンパワーメントも医師の重要な役割だ。「たとえそれができなくても、せめて“邪魔しない”ことが大切です」と、柏木氏は緩和ケア領域における医師の心得をそう言い添える。

「緩和ケアに限らず、ジェネラリストの役割は地域ニーズに応えることです。その地域に “必要なこと”を提供できる自分であり続けることが、緩和ケアや終末期医療のような個別性が高く、地域依存度の高い医療において大切だと考えています」(柏木氏)

- 図表1● 連携医療・緩和ケア科の理念・ビジョン

- 図表2● 連携医療・緩和ケア科の診療体制

- 図表1・2出典:柏木氏提供資料