阪神淡路大震災、東日本大震災、西日本豪雨など、ひとたび大規模災害が起きれば医療現場では待ったなしの対応を迫られる。災害が後を絶たない我が国おいて、災害医療はどのように進化してきたのか。そして実際に災害に見舞われた場合にどんな対応が求められるのか。東京オリンピック・パラリンピックの開催を来年に控えた今、災害医療の第一人者に医師の心得と対応のポイントを伺った。

災害の特性によって医療ニーズは異なる。

課題発見、改善を積み重ね、「防げる死」を防ぐ

-

東京医科歯科大学大学院

救急災害医学分野

教授 - 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科医歯学系専攻 全人的医療開発学講座 救急災害医学教授。東京医科歯科大学医学部附属病院 副病院長・救命救急センター長。日本Acute Care Surgery学会理事長。日本災害医学会理事。厚生労働省の救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会委員。多くの災害で医療支援を行ってきたほか、災害医療の研究、改革などに尽力。DMATの発足に携わり、自身も活動。スーダン、イランなど国際災害派遣経験も豊富。

東日本大震災を契機に

災害医療の体制整備が進む

地震リスクが大きい日本では、従来から災害医療についての準備が進められてきた。しかし救急医学、救急災害医学の専門家である大友康裕氏は、「1995年の阪神淡路大震災では、それまで考えられていたことの多くが役に立たなかった」と話す。

阪神淡路大震災では建物に甚大な被害が生じ、オペ可能な病院は2割、ICU使用可能が1割弱など、病院の診療機能が著しく低下した。その状況下、被災当日には西宮市内の中小病院の多くに1000人もの患者が殺到し、それぞれ50名から80名が亡くなった。

被害が甚大なエリアの病院に患者が集中したことで、死亡者数が膨らんだ。のちの研究では、「被災地外で機能を維持していた病院に搬送すれば、500人程度は助かった可能性がある」(大友氏)とされている。

そこで厚生省(当時)では、大震災後すぐに災害医療体制のあり方についての研究会を発足。研究会では、災害初期における他地域からの医療応援や患者搬送等の問題を提起し、96年、厚生省健康政策局長通知「災害時における初期救急医療体制の充実強化について」が出された。

これを受けて整備されたのが、災害拠点病院や災害時の情報システムなどである。災害拠点病院には、高度な救命医療機能を持ち、ヘリポートや一定水準の自家発電など災害時に診療を継続できる病院を指定。また、広域災害・救急医療情報システム(EMIS〈Emergency Medical Information System〉)では、被災時に病院の情報を一元管理し、患者の搬送先や医師の支援先を調整する機能を整備した。

さらに2000年の沖縄サミットで本土から派遣医療班が招集されたのを機に、災害派遣医療チームの構想が立ち上がる。以後、大友氏らの尽力で2005年、日本版DMAT(Disaster Medical Assistance Team)が発足したのである。

DMATは、災害急性期に救急医療を提供する技術を有する専門医療チームで、医師1名、看護師2名、業務調整員1名の4名で構成される。超急性期(概ね48時間以内)に活動し、おもに外傷やクラッシュ症候群等の診療、広域医療搬送に対応する。

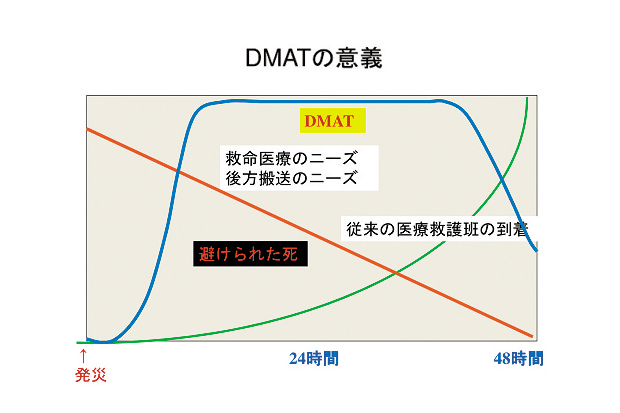

「救命医療や、後方搬送のニーズは発災から12時間でピークに達しますが、従来の医療救護班の到着はそれより遅く、医療に空白ができます。迅速に現地に入り、空白を補うのが、DMATの意義です」(図表1)。

2011年の東日本大震災では当初188チームが被災地に入り、半数が病院の支援、半数が後方搬送にあたった。福島県では双葉病院の入院患者250人の搬送中50人が亡くなり、同県の他施設でも同様の悲劇が起きかけたが、DMATが放射線量の測定を経て県外に搬送するなどし、混乱を防いだ。

一方でわかったのは、「阪神淡路大震災と東日本大震災では医療ニーズが大きく異なった」ということだという。

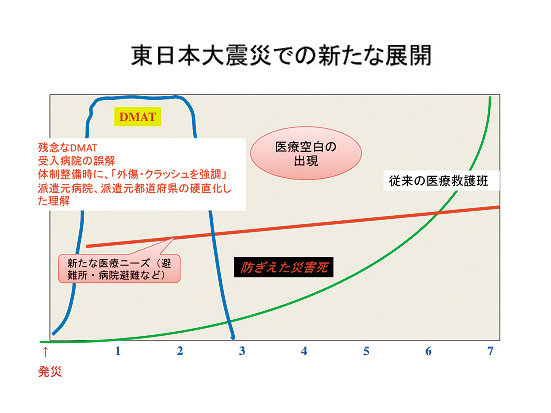

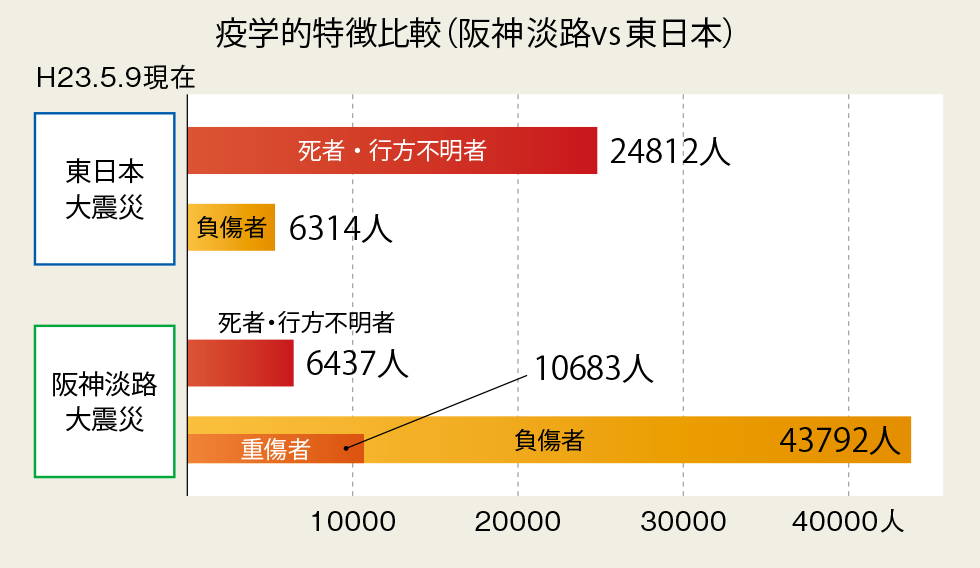

阪神淡路大震災では、DMATが主対象とする外傷などの負傷者が大多数だったが、東日本大震災で多かったのは津波による死亡で、発災当日に病院搬送された患者は少ない(図表3)。むしろ「防げる死」として強く認識されたのは、災害関連死だ。糖尿病患者が避難生活でインシュリンを投与できず、昏睡状態で救急搬送後に死亡、寒い避難所で低体温に陥った末に死亡など、早期発見・治療できれば助けられた例が少なくないという。

「津波や建物の倒壊から逃れながら命を落とした人は3472人。多くは、防げたはずの死、です。高齢者や基礎疾患を持つ方の容態悪化、慢性疾患の治療中断など、医療の空白を埋めて医療ニーズをいち早く見つける、また体調悪化を予防することが、東日本大震災で突き付けられた課題です」(図表2、3)。

公衆衛生を支援し

災害関連死を防ぐ

その後の熊本地震や西日本豪雨災害では、DMATがより幅広く対応できるよう任務を柔軟にしたほか、先発隊が72時間の活動を終えた後、2次隊、3次隊に繋ぎ、1週間程度をカバーする、などの改善が図られた。

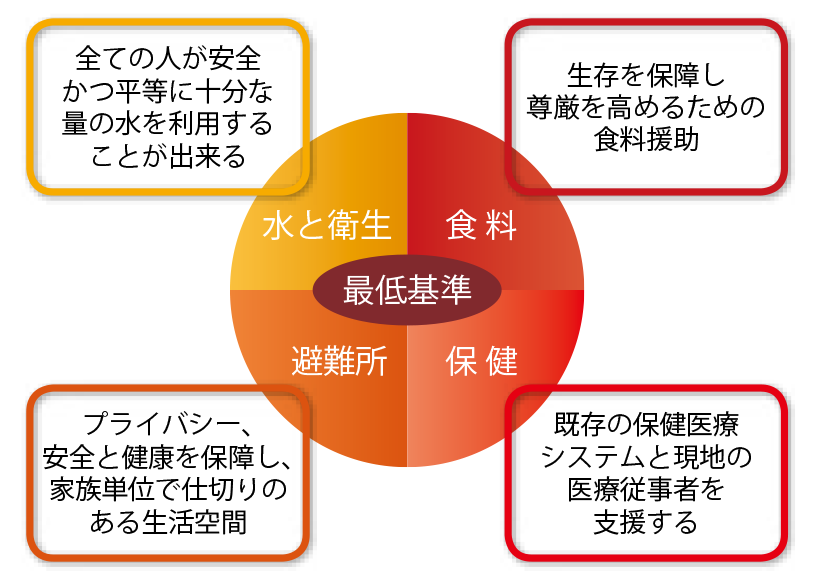

また災害関連死を防ぐ方策として、「スフィア・プロジェクト」も重要視されるようになった(図表4)。避難生活において水は1人1日15リットル、生活空間は1人3・5㎡などが基準とされるが、日本の避難所の多くはこの水準に届いていなかった。それを改善するため、避難所の環境整備の責任者である市区町村だけでなく、都道府県庁が積極的に関与できるよう、災害対策基本法が改正された。

また公衆衛生の支援チームとして、DHEAT(災害時健康危機管理支援チーム/Disaster Health Emergency Assistance Team)も発足。中長期にわたり命を支える体制が1つ整った。

熊本地震ではDMATやJMATほか、様々な支援チームの調整体制が確立され、避難所の環境整備、DVT対策、感染症対策にも改善がみられた。結果として、東日本大震災では避難者48万人、関連死3591人だったのに対し、熊本地震では避難者18万人、関連死167人と、大きな成果をあげている。

このように課題の発見と改善が繰り返され、災害時医療は着実に進化している。大友氏はその要因について、「DMATが災害医療の専門チームとして知見を積み重ねたことが大きい。DMATはいち早く被災地に入るため、問題把握がしやすい」と分析する。

- 東日本大震災では福島県から茨城県、群馬県などに86名を搬送

- DMATは医師、看護師2名、業務調整員の4名で編成。消防隊など、多職種と協働する

- 熊本地震で被災した益城町を視察。途中、通行人から要請を受け高齢者を救護する場面も

- ※写真はすべて東京医科歯科大学HPより掲載

- 図表1● DMATは超急性期で力を発揮する

- 図表2● 東日本大震災における医療ニーズの特徴

- 図表3● 阪神淡路大震災と東日本大震災の疾学的特徴比較

- 図表4● 災害関連死を防ぐ方策(スフィア・プロジェクト)

どの病院にも患者が殺到する可能性がある。

限られた資源で最大の救命、良好な予後の追求を

やって来た患者に対応する

最低限のスキルと備えを

災害医療において大友氏が強調するのが、「災害拠点病院か否かにかかわらず、どの病院にも患者は来る」ということである。

阪神淡路大震災では、自力で病院に行けなかった2万7000人中、消防による搬送は1900人。それ以外は住民が近くの病院に運び込んでいる。「自分たちの病院にも患者が来る」という認識を持ち、災害医療を自分事として考える必要がある。

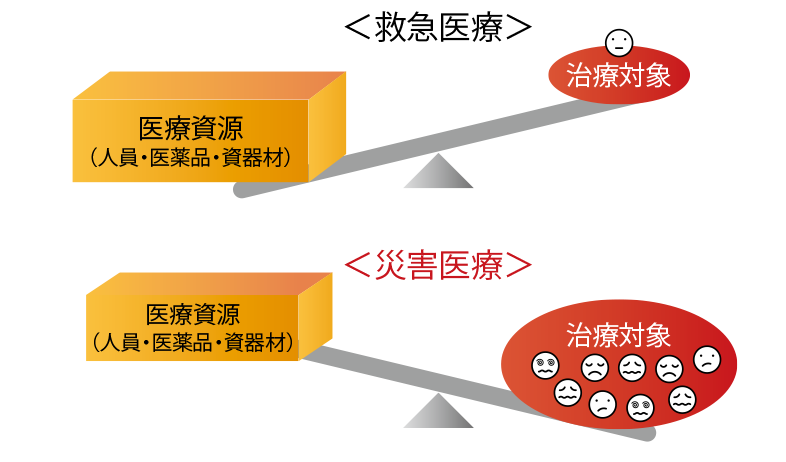

「まず認識しておきたいのが、救急医療と災害医療は違う、ということです」(図表5)。救急医療では、人員、医薬品、資器材を個別の患者に最大限使い、一人一人にベストな医療を提供できる。対して災害医療は、限られた資源で最大多数の患者の救命、良好な予後を追求する。公衆衛生的な考え方が大きく、個別の治療は制限を受ける。

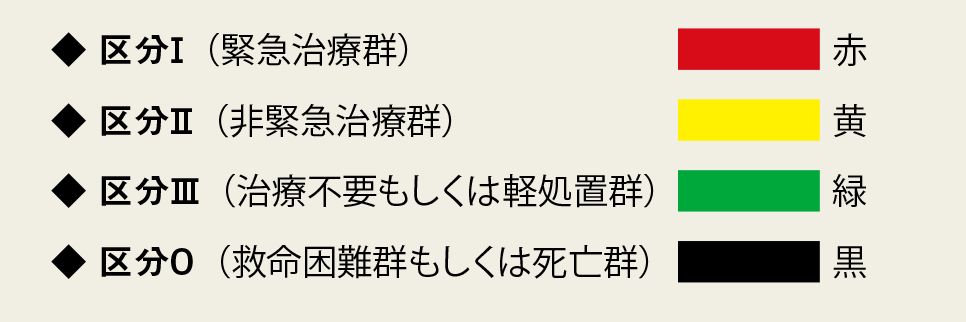

災害時医療の重要項目はトリアージ、治療、搬送の「3Ts」(図表6)だが、一度に圧倒的多数の患者に対応する場合は、まずトリアージが必要となる(図表7)。迅速に行うため、1人30秒を目安にふるい分け(一次トリアージ)、そのあと、精度を向上させて判定する(二次トリアージ)。ふるい分けトリアージ中は、迅速なトリアージの妨げとなることから処置は行ってはならないが、気道確保や圧迫止血は例外で同時並行で行う。

「緑の患者は比較的元気なため、治療を急ぐように求める、騒ぐなどで現場を混乱させることがある。速やかに別の場所に移動させるなどの対応も必要です」

また災害医療においては多くの職種、組織が一斉に働く必要があり、「通常の診療にも増して、チーム医療、組織での協働が求められます」。指揮命令の確認と他機関との調整(Command and Control)、安全確保(Safety)、情報の伝達(Communication)とその評価(Assessment)を行ったうえで医療を行う。

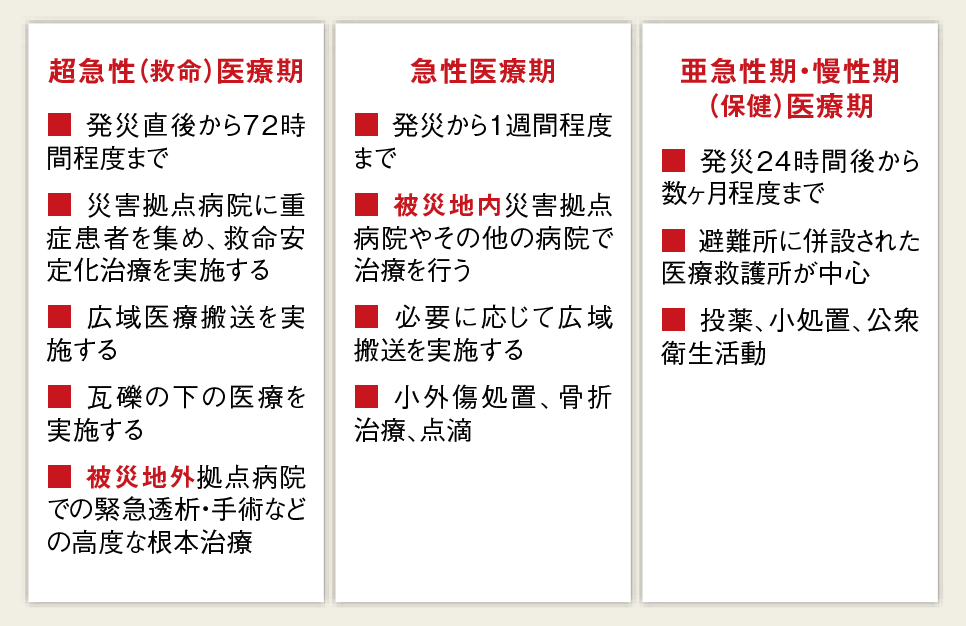

医療ニーズは超急性医療期、急性医療期、亜急性期・慢性期医療期、と時間的変遷を辿るが、災害のタイプによりどこに負荷がかかるかが異なることも認識しておきたい(図表8)。

さらに医療を継続するための自家発電や受水槽などのBCPも重要だ。トリアージを行うエリアや診察エリアを設置するための役割分担など、事前にマニュアルを作成し、繰り返し訓練をするのが望ましい。

テロ発生時には

患者と病院を守る責務も

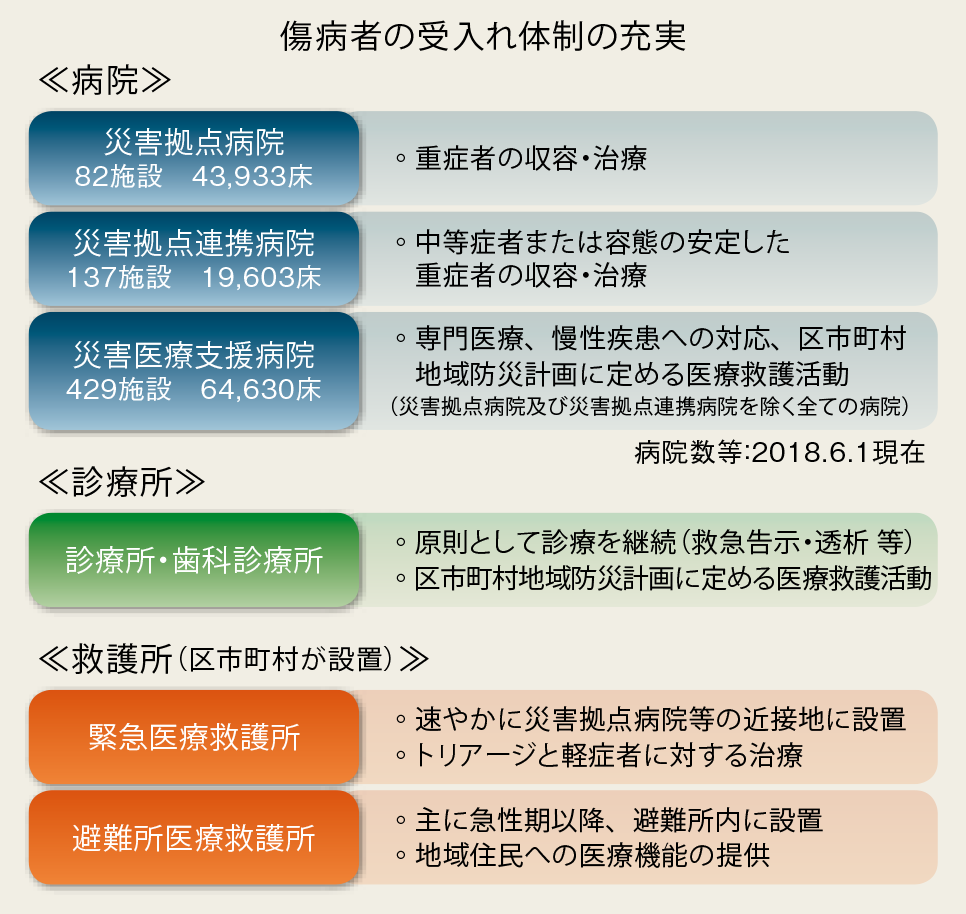

前述のとおり、災害時には災害拠点病院であるか否かにかかわらず、患者がやってくる。図表9のような役割分担に沿い、EMISを通じて適切な機関に搬送を要請することはできるが、搬送を待つ間の何時間かは、対応が必要だ。それ故、大友氏は「医師には、外傷診療の基本を知っておいて欲しい」と話す。

また重症者を診るべき災害拠点病院に軽症患者が殺到する事態を避けるには、拠点病院の前に救護所を設け、近隣の医師が軽症患者を診る、などの対応も考慮しておきたいという。

来年には東京オリンピック・パラリンピックが控えている。競技会場に多くの医療スタッフが配置され、各病院の人員が手薄になる一方で、会場周辺やパブリックビューイングの観客含め、救急のニーズは増える。想定して備えておきたいところだ。

さらに大友氏が危惧するのがテロ発生時の救急医療である。地下鉄サリン事件では、消防搬送は2割に満たず、一報から10分後には、被害者がタクシーやバス等で近隣病院にやってきた。

「テロの場合は、汚染者が病院に入って二次被害が起きないよう、まず入口を閉鎖する。汚染者には衣服を脱いでから病院に入ってもらう。そのために着替える環境を救急入口などに用意しておく。これらが必要ですが、実際はどうでしょうか。テロへの医療対策は、自然災害に比べて大幅に遅れています。今後の課題ですが、病院や医師にも、最低限の対応方法は準備しておいてほしいと思います」

自然災害、大規模事故、テロはいつ起こるかわからず、待ったなしの対応が求められる。大友氏は、「基本的な知識に加え、有事の際には反射的に動けるように、事前の計画と体制の確保、関係者全員が繰り返し訓練し意識付けするといった備えが重要です」と説く。

- 図表5● 救急医療と災害医療の違い

- 図表6● 災害医療の重要項目

- 図表7● トリアージ区分

- 図表8● 震災時医療ニーズの時間的変遷

- 図表9● 医療機関・医療救護所の役割分担(東京都の場合)

- ※図表はすべて大友康裕氏提供