国民皆保険制度のもと、誰もが世界最高レベルの治療を享受できるわが国においては、医療の価値も患者満足度も、医師との信頼関係がより重要なポイントになる。そこで本企画では、がん領域を中心に一般外来も含む数多くの患者・家族と向き合い、「患者にとっての理想の医療」の実践に取り組んでいる臨床現場最前線の医師に、患者・家族と「よりよい関係」を築くためのコミュニケーションのあり方について聞いた。

- 日本医科大学武蔵小杉病院 腫瘍内科教授

- 1988年富山医科薬科大学医学部卒、大隅鹿屋病院、茅ヶ崎徳洲会病院内科を経て、92年国立がん研究センター中央病院内科レジデント、97年より同科スタッフとして、第一領域外来部乳腺科医員、薬物療法部薬物療法室医長、第二通院治療センター医長、乳腺科・腫瘍内科外来医長を歴任。2004年ハーバード大学生物統計学教室に短期留学、ダナファーバーがん研究所、ECOGデータセンターにて研修。11年10月より現職。日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医。

コミュニケーションは臨床医に必須のスキル。

「対話」を基に一人ひとりに最適な医療を提供する

コミュニケーションはスキル。

誰でも、学んで上達できる

「コミュニケーションも医療の一要素。医師・患者関係にも相性があって当然、とするのは誤った考え」であると日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科教授の勝俣範之氏は明言する。コミュニケーションスキルは医療を専門とする医師が習得すべき技術の一つ。どれほど最新医療を提供すべく努力しても、治療の必要性を相手に伝え、受けてもらえなければまったく意味がないからだ。

コミュニケーションに必要なのは受け取る(聴く)・伝える(話す)技術。「これらはスキルなので誰でも学ぶことができるし、上達も望めます」。かく言う勝俣氏も、十数年前にコミュニケーション・スキル・トレーニング※を受けて「目から鱗が落ちた」一人だ。このセミナーは、「がんの診断や再発・転移などの悪い知らせをいかに患者に伝えるか」をテーマに、模擬患者を相手にロールプレイを行い、第三者が評価し、ディスカッションを重ねることで技能習得を目指すもの。「場づくり」「傾聴」「質問」「共感」など診療における基本的なコミュニケーションスキルも学べる。

「研修で手法を学び、現場で実践を重ね、ようやく形になり始めたという感じです。ただ、苦手なタイプの患者さんは少なくなりました。がん以外の患者さんにも役立っています。患者さんは十人十色。それぞれに合ったコミュニケーションを探っていく必要があります。一生勉強との心づもりで臨んでいます」(勝俣氏)

EBMと共にNBMも大切に。

患者との「対話」がベース

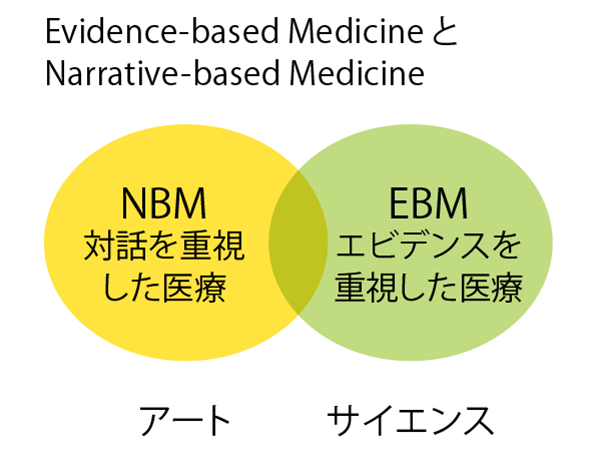

近頃、根拠に基づく医療(EBM)ばかりが重視される傾向にあるが、同じくらい物語と対話に基づく医療(NBM)も重要であり、これらが医療の双璧を成す。言い方を変えるとサイエンスとアートだ(図1)。

「一人ひとり状況も価値観も異なるため、その方にとって一番よい医療とは何か、対話を通じて探り当てていく姿勢が大切です」(勝俣氏)

家族も不安と重責を負い、苦しんでいる。対応には患者同様の配慮が必要だ。「ただし、つねに患者さんを第一に考え、本人の意向を尊重することが肝要です」(勝俣氏)

- 図1 双璧を成すEBMとNBM

- 勝俣氏提供資料

※悪い知らせを伝える際に求められる要素「場の設定(S)」「伝え方(H)」「付加的情報(A)」「情緒的サポート(RE)」を実践する『コミュニケーション技術研修会(SHARE-CST)』

http://www.share-cst.jp/03.html

患者が安心できる「場づくり」を足掛かりに、

「傾聴の姿勢」で不安を払拭し、信頼を獲得する

安心できる環境を用意して

患者の「語り」を引き出す

コミュニケーションの95%以上が言葉以外の情報で成り立っているという。この「非言語コミュニケーション」には、しぐさや表情、視線などの視覚からの情報、声のトーンや話す速さなど聴覚を通じて入る情報などが含まれる。

「患者さんは医者の頭から足元まですべて見ていますし、場の雰囲気を敏感に感じ取ります」(勝俣氏)

すぐにでも始められるのが、患者の緊張を和らげ、何でも話せる雰囲気の漂う「場づくり」だ。日本の医療機関の診察室は雑然としていて、患者にとっては「アウェー感の強い異質な空間」に映る。しかも、診察室の奥がつながっていて人がバタバタと行き来したり、隣の部屋の声が丸聞こえだったりと、プライバシーが保たれているとは言い難い環境だ。

「診察室では医師が立派な椅子に座り、患者は〈ラーメン屋のイス〉に座ってそわそわと落ち着かない」というありがちな光景に疑問を感じ、勝俣氏は同院に赴任して真っ先に患者・家族の座る椅子を背もたれとひじ掛け付きのものに替えた。

「対話が成立しなければ、信頼も生まれません」(勝俣氏)

「傾聴」の姿勢を貫くことで

患者の「信頼」を勝ち取る

患者を不安にさせたり、居心地が悪いと感じさせるような「行為」を避けることも「場づくり」の重要なポイント。白衣のボタンを留める、スリッパをはかない、清潔感を保つなど、身だしなみをきちんと整えることは基本中の基本だが、たとえば外来では原則としてPHSを携帯しない。特に大事な話をするときはスタッフに預ける。やむを得ず電話に出るときには「すみません」とひとこと断ってから応答する。「このとき、電話の相手がスタッフだからと急にぞんざいな口調に変わるのは非常に印象が悪い」と勝俣氏は注意を促す。

また、外来が混んでくると時計を一瞥したり、積まれたカルテに視線を向けたりしがちだが、大事だと思われる話をするときには、「全身全霊であなたの話を聞きますよ」という雰囲気を醸し出す余裕が求められる。最初は少し時間をかけてでも、コミュニケーションをとることに注力する。ひとたび信頼が得られれば、あとの診療はぐっと楽になるからだ。

勝俣氏はセミナーへの参加以来、初診時は席を立って自己紹介をしている。すると「緊張した面持ちの患者さんやご家族も、それだけでホッとした表情に変わる」のだという。

「このお医者さんは話を聞いてくれそう、と思わせることも大事なテクニックの一つです」(勝俣氏)

- 医師の椅子は機能性を、患者・家族の椅子は「落ち着いて話ができる座り心地」を重視

- 時計は、患者さんに視線を向けると自然と目に入る位置に掛ける工夫

- ドアには診察室を出る前に「聞き忘れ」がないかの確認を促す貼り紙が

「HOWで問いかけ」「反応をうかがい」「共感を示す」

技巧を駆使して患者の「最良の選択」を支援する

信頼関係の構築を背景に

情報と意思決定を共有する

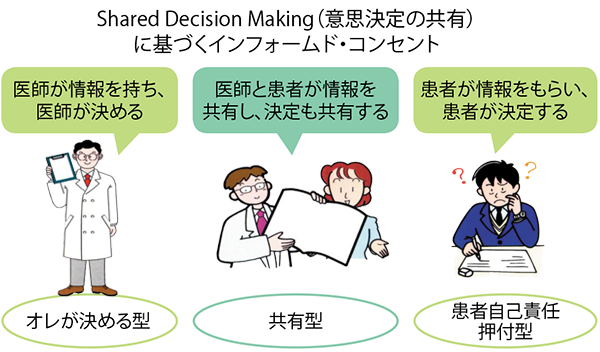

診断結果を伝え、治療方針を話し合う重要な場面で“情報をいかに伝えるか”は、個々の患者の意向を汲み取る必要がある。「インフォームド・コンセント(IC)のやり方は、①医師が情報を持ち、医師が決める、②医師と患者が情報も決定も共有する、③患者が情報をもらい、患者が決めるという3つのパターンに分かれる(図2)が、いずれも信頼関係があるという前提」と勝俣氏。このうち③は「治療選択肢を一通り説明し、患者に決定を丸投げする、医療者が責任逃れに利用する『患者自己責任押付型』に走りやすい」と近頃の風潮に釘を刺す。「ICの主語はあくまで患者。医療者のためにあるのではない」(図3)とも。理想は個人のレベルに合わせてともに考える「共有型」。「共有型」はシェアード・ディシジョン・メーキングの本来のあり方に合致するという。

なお、意思決定の過程で「先生の家族だったら?」と尋ねられたら、「素直に考えを述べる」のが勝俣氏のスタンスだ。話し合いを経て、あなたにとってのベストはこれ、と提示するのがプロの役割と心得る。

オープン・クエスチョンや

共感的スキルで心をつかむ

診断や検査結果など“悪い知らせ”を伝えるときには、本人の病状認識度と話すべき情報との間にどの程度の開きがあるかを探る必要がある。もしギャップが大きい場合は一気に話さずに、少しずつ隙間を埋めるように話を進める。話をしながら反応をうかがい、時折、話を止めて「ここまででいかがですか?」と尋ねる。その際にはイエス・ノーで答えられる問いかけではなく、HOWで尋ねる「オープン・クエスチョン」の技法を用いる。その方が安心感をおぼえ、患者満足度も大きい、という。

患者にとって大変な、または辛い情報を伝えた後は、患者の反応をうかがい、それに対し「驚かれたことと思います」のように「共感的スキル」を用いる。しかも間髪入れずではなく、5〜10秒の間を置くか、あるいは患者の方から言葉を発するのを待ってから、〝共感〟をあらわす。

患者が言われて嫌だとする言葉に「頑張って」がある。「私(医師)は頑張らないけど…」と見捨てられたように感じるからだ。勝俣氏は、面談を終えて部屋を出る患者には、「一緒に頑張りましょう」と声を掛けている。

- 図2 意思決定共有のタイプ

- 出典:1982米国大統領委員会報告書

(A report on ethical and legal implications of informed consent in the patient-practitioner relationship 1-3.1982)より

- 図3 誤ったインフォームド・コンセント

-

- ICします!?(ムンテラをICにしただけ)

- 裁判で訴えられないようにするため、医療者の防衛の手段として使う

- 医療者は情報提供のみを行い、後は患者が決める

- 勝俣氏提供資料

-

勝俣氏が答える こんなときどうする?

クレームが寄せられたとき - 謝ることとミスを認めることは別。

真摯な対応で感情的な争いを防ぐ - 【ケース】医師が「ミスをしたのではないか?」と苦情が寄せられた。

- 【対応】大事なことは「真摯な対応」です。こちらに明らかに落ち度があるのに、はぐらかしたり、否定したりすると、患者は納得がいかず、ともすれば訴訟につながります。実際、医療訴訟の90%以上は感情のもつれによるものと言われます。明らかなミスがあった場合にも、してしまったこと、起こったことに対し真摯に謝ることで、多くの場合、患者は納得し、落ち着きを取り戻します。「謝ることはミスを認めることになるので、絶対謝らないように」などと、指導を受けている病院もあると聞きますが、これは、近年の医療安全対策の標準とかけ離れています。特に大事なのは初期対応。クレーム対応の第1段階は、相手の立場を思いやり「お詫びする」こと。謝る理由は相手に対して、不安を与えたり不快な思いをさせた点であり、ミスを認めることとは別であると認識して対処すべきです。

非言語コミュニケーションの力を借りながら

寄り添い、治療継続を支え、信頼関係を維持する

究極の非言語的テクニックは

「そばにいる」ということ

入院患者の場合、ベッドサイドでのテクニックの一つが、「椅子に座る」「腰を落とす」ことで患者の目線に合わせるというものだ。立ったままの回診と、患者の目線の高さに合わせた回診とでは後者の方が「滞在時間が長く感じた」とする研究報告がある。特に不安の強い患者には有効なテクニックだという。勝俣氏がベッドサイドを離れるとき、「また来ます」と声を掛けるのも、不安を和らげる効果を持つという。

また、焦りや不安からイライラしていたり、病状の重い患者のもとからは、つい足が遠のいてしまうもの。

「それでもとにかく足を運ぶことが大切です。何と声を掛ければよいかわからなければ、黙ってそばにいるだけでもいいのです」(勝俣氏)

一方、もっともしてはいけないことは、当人が意思決定ができるのに、大事な話を先に家族に伝えたり、その後の対応を家族の意向優先でしてしまうことだ。「面倒な話、悪い話を本人に伝えずに済むのでそのときは楽かもしれませんが、その後、患者さんとの信頼関係は確実に崩れていきます」(勝俣氏)と苦言を呈する。

プロとして患者の前では

つねに「最高の医者であれ」

勝俣氏は現在、月に一回、一般患者の初診外来を担当しており、がん以外の患者の診療にもあたる。

当初、患者の話が長くなりそうでHOWで聞くのを怖いと感じたり、5秒が待てずに間が抜けてしまったり、共感的スキルが苦手で、習得するのに相当な時間がかかったそうだが、大事なところでしっかり時間をかけることで、早い段階で信頼を得ることができるようになり、効果は十二分に感じているという。

「学んだスキルは一般診療にも役立っています。とにかく患者さんにやさしくなりました」(勝俣氏)

たとえ普段はだらしなくても、演じるくらいの覚悟で、「患者さんやご家族の前では、つねに最高の医者であれ」というのが若い医師に向けた勝俣氏のエールだ。

-

勝俣氏が答える こんなときどうする?

患者が治療に疑問を抱き始めているとき - 信頼関係は盤石との幻想を捨て

大事な場面ではしっかり向き合う - 【ケース】信頼関係のもと治療に取り組んできたが、効果が思ったほどではなく、軽いが副作用もあり、患者が治療に疑問を抱き始めている。

- 【対応】医師は「患者との関係はうまくいっている」「治療に納得してくれている」と思いがちですが、患者は「医師には言い出しにくい」と感じていることが少なくありません。日頃から、医師よりも患者の情報を多く持つ看護師などと情報を共有し、ケースによっては診察に同席してもらう、等の工夫も必要です。また、医師の言動によって「信頼関係は一瞬にして崩壊する」ことも心しておくべき。一人ひとりに多くの時間をかけられない現実はありますが、大事な局面で対応を怠ると、患者の信頼は、なくすばかりか怒りに変わることも。医師にとっては多数の中の1人でも、患者にとって頼るべき医師はたった一人だということを忘れてはなりません。患者が疑問を抱いているのがわかったら、傾聴し、大事な場面では十分に時間をとって話す、日を改めて場を設定する、などの対応が必要です。

- 読者アンケートより

- 患者・家族との接し方で

気をつけていること - 30〜64歳の読者を中心に寄せられた166(うち女性は23)の回答のうち、年齢や診療科の偏りなく数多く挙げられたのは、「言葉遣い」「丁寧さ」「わかりやすい説明」の大事さだ。また、そのとき「笑顔で」「ゆっくり」「専門用語を使わずに」を意識すると答えた人が多かった。ほか、「録音する人が増えているため、平易で簡潔な説明を心掛けている」(30代前半/女性/放射線科)や「誠意をもって接し、話したことは漏らさず記録している」(30代前半/女性/内科)などの声も聞かれた。

- 「親身に」「誠意をもって」「真摯に」など、診療姿勢全般に関する記述は、40代前半ならびに50代後半の内科系に目立った。特に50〜60代前半に多くみられたのが「傾聴する」「寄り添う」「ニーズを汲み取る」など、より高度な技術に言及したもの。「できるだけ患者側から言葉を引き出す」(30代後半/女性/内科)、「相手の気持ちを推し量る」(50代後半/男性/外科)、「最後に自分が患者の立場だったらどうするかを話すようにしている」(50代後半/男性/内科)など具体的なノウハウ言及も多かった。

- 一方、「クレームをつけられないよう心掛ける」(50代後半/男性/整形外科)などの回答も数件みられた。