がんのような疾患とも長く付き合える時代を迎えて「治す」から「支える」へ、多死社会を前に「病院」から「地域」へと、わが国の医療は大きな転換期を迎えている。医療や社会の移り変わりのなかで、患者やその療養を支える家族にはいかなる支援が必要なのか、医師にはどんな役割が求められるのか。がん専門病院で患者・家族に向き合う精神腫瘍医、通院できなくなった人々を地域で支える在宅医に患者・家族支援のあり方を聞いた。

問題に気づかせ、整理を手伝い、解決策を探る

診断時から中長期的な視点で、かつ包括的に支援

-

国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院

精神腫瘍科 科長

先端医療開発センター 精神腫瘍学開発分野 分野長 - 1999年大阪大学医学部医学科卒、同附属病院神経科精神科入局、2004年同大大学院医学系研究科修了、国立病院機構大阪医療センターを経て、07年から国立がんセンター東病院精神腫瘍科。臨床開発センター・精神腫瘍学開発部心理社会科学室長、精神腫瘍学開発分野ユニット長や分野長(東病院精神腫瘍科長併任)を歴任し、15年より現職。日本精神神経学会専門医、日本臨床神経生理学会認定医(脳波分野)、日本医師会認定産業医など。

「がんとどう向き合うか」を

中長期的な視点をもって支援

最新の統計によるとがんの5年相対生存率は62・1%*。認知症告知後の平均余命とさほど変わらない。国立がん研究センター東病院・精神腫瘍科の小川朝生氏は、「がんも慢性疾患の様相を呈するようになり、患者・家族の支援には、病気といかに付き合っていくかといった中長期的視点が欠かせません。これまで以上に情報や教育の重要性が増しているともいえます」と説明する。

多くの患者は、初めてがんを経験する。いま何を知るべきなのか、何が不安なのかさえわからない。

「まず、情緒的なサポートとして、不安を受け止め、支え、気持ちを安定させることで信頼関係を築きます。その上で問題点を拾い上げ、情報整理を手伝い、導いていくのが患者・家族支援の全体像であり、ゴールでもあります」(小川氏)

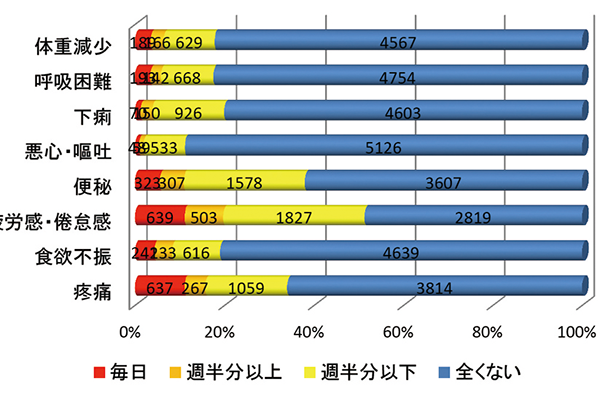

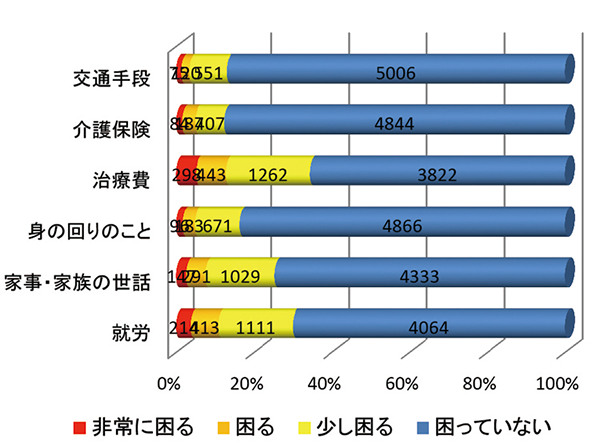

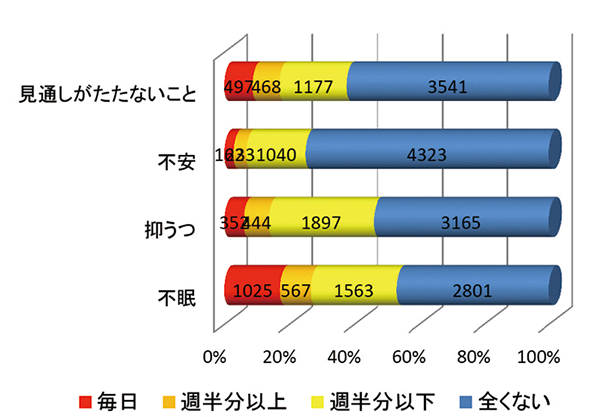

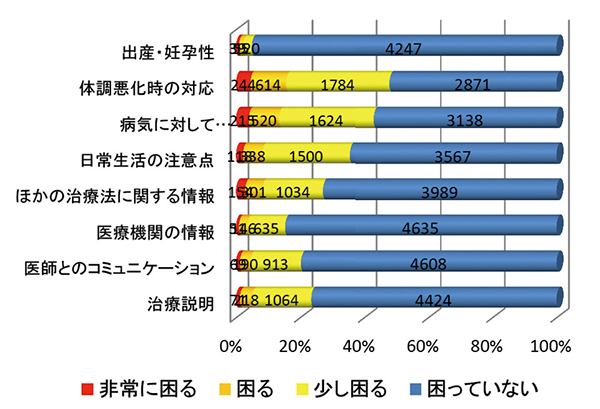

困りごとは人それぞれ(図表1)だが、がんは種類や病期ごとに治療の流れが類型化できるため、起こりがちな悩みが提示でき、自身の問題に気づく判断材料になる。東病院では、独自のシートを用いた患者・家族支援を試みている(図表2)。

「まず、全体像が把握できるよう治療の流れを示しますが、ここで大事なことは、治療を終えた後の生活をイメージすること。それ抜きでは治療選択もままなりません。それを踏まえ、一般にはこうしたことが気になるようですが、あなたはいかがですか、と8つの項目を示していきます」(小川氏)

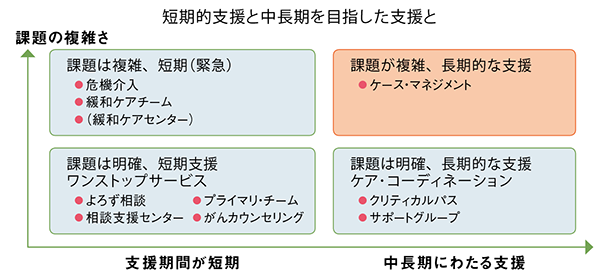

全人的ケアとはすなわち、身体症状と精神・心理的な問題、社会・経済的な課題、そして心理や実存的な問題とに分け、包括的にアセスメントを行なうことだと小川氏はいう。たとえば心理面の課題には「病気とどう向き合うか」と「対人間のコミュニケーション」があり、とくに後者は、家族との関係や主治医との付き合い方などより具体的な場面を想定し、解決策を探っていく。これらの作業を通じて、「気がかりはこれかもしれない」「じつはこれも気になっていた」ともやもやした気持ちを形にできれば、情報や支援のニーズが見えてくる。「さらに、同じような困難に遭遇した際、自分自身で解決できる能力が身に付くようはたらきかけ、最初の支援を終える」(小川氏)が、継続的な支援が必要な場合、専門家へとつなぐ(図表3)。

伴走する家族に必要なのは

社会とのつながりと支援者

一方、患者同様、がん告知に衝撃を受け、患者にどう接してよいかわからないと悩み、やるべきことや経済面での負担が集中して、対処法もわからず苦しんでいるのが家族だ。しかも、遠慮や思い込みが妨げとなり、支援につながりにくい。

「全力疾走を始めて家族が先に参ってしまわないよう、すべてを抱え込んで孤立してしまわないよう、社会的な関係を断ち切らない、自分の時間を大切にする、家族もサポーターを持って欲しいことなどを繰り返し伝えることが大切です」(小川氏)

その上で、患者同様、問題を整理し、役立つ医療資源がどこにあるか一通り話しておく。これはがんに限らず、慢性疾患の初期支援の本来のあり方だと小川氏は考える。

海外ではコーピング・ウィズ・キャンサーやアジャストメント・キャンサーと呼ばれる患者・家族支援が、がん診断時から行なわれている。一方、日本ではようやく『第3期がん対策推進基本計画』で診断時からの緩和ケアとして「患者・家族の不安の軽減」が明文化される見通しだ。

「なぜ診断初期が大切かというと、この段階で患者さんやご家族が病気や治療の全体像をイメージできていないと、医療者の認識との間にズレが生じ、経過を追うごとに広がっていってしまうからです。日本では緩和ケア領域で語られることの多いアドバンスド・ケア・プランニングも本来、治療初期から治療医が行なうべきこと。終末期を前に〈こんなはずじゃなかった〉といっても手遅れだからです」(小川氏)

コミュニケーションスキルは

計画遂行のツールとして活用

精神科への紹介患者には、情報不足や誤解から行き違いが生じ、問題が複雑化したり不信感に結び付いているケースも少なくないという。

「主治医はすべて話したつもりでも、うち2割が記憶に残れば良い方。治療内容の説明だけでなく、患者体験や患者報告アウトカム(PRO)に通ずる情報が一言二言でも盛り込めたら、患者さんもより理解しやすいのではないでしょうか」(小川氏)

また、「もう少し患者さんに自由に話をしてもらっても良いのでは」とも語る。スクリーニングシート(図表4)などを用いつつ、「いかがですか」「どう思いますか」と語りかけて言葉を引き出すことで、何が一番心配なのか、何が聞きたいのかがわかり、効率のよい説明が可能となるし、診療時間の短縮にもつながる。

「コミュニケーションスキルとは〈寄り添う技術〉のように語られがちですが、本来はコミュニケーション戦略とセットです。何回目の治療までに同意を得ておく――など、計画の遂行や目標達成のためのマネージメントツールと捉え、上手に活用したいものです」(小川氏)

- 図表1 外来通院中の患者が困っていること(n=6500人)

- 困っていることはいろいろ:外来通院中の患者6500人の調査から(2012厚生科研)

- 小川氏資料より(データ出典;厚生労働科学研究 2012年調査)

※http://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html

2006~08年にがんと診断された人の5年相対生存率は62.1%(男性59.1%、女性66.0%)。

5年相対生存率:がんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。

- 図表2 治療開始前に渡す説明書(東病院使用)

- 図表3 時間と課題の複雑さからみた支援

- 小川氏資料より

- 図表4 スクリーニング:困りごとのチェックシート

- 日本の相談支援センターの現状、患者のニーズに基づいた包括的スクリーニングツールを開発

QOLとの関連性を確認、標準化

(横尾、JJCO) - 小川氏資料より

各々が死生観を持ち、ゴールを共有することで

「正解のない在宅医療」を納得する形で完結させる

-

一般社団法人 横須賀市医師会 副会長

社会福祉法人 心の会 三輪医院 院長 - 1976年名古屋大学医学部卒。横浜市大附属病院、三浦市立病院、藤沢市立病院、県立長浜病院(現循環器呼吸器病センター)、国立横須賀病院(現市立うわまち病院)、パシフィックホスピタル院長、三輪医院副院長ならびに同院院長を経て、2015年より現職。1998年より横須賀市医師会の担当理事として行政とともに医療と介護の連携、在宅医療推進に取り組み、現在、在宅医療先進都市として知られる横須賀市の地域医療体制構築に貢献。

多職種で歩きながら「落としどころ」を探る。医師は監督役

千場純氏は、卒後13年目に赴任した横須賀の病院でリウマチ専門外来を担当時、永く診ている患者さんがいつのまにか来なくなることに気づいたという。「通えなくなるんですよ。そんなときに、こちらから行けたらいいのに、と思ったのが、在宅医療を考えるきっかけでした」

病院医療と在宅医療では、診療姿勢と同様、患者・家族支援のあり方にも発想の転換が必要になる。

「病院や診療所でお会いするのはおもに患者さんですが、在宅の場合、ご家族や介護者を意識しなければ成り立ちません。その結果、ふと気がつくと本人そっちのけで家族の方ばかりを向いているという場合も。患者さんが意思表示の難しい状況だと尚更です。これは今の在宅医療が抱える課題でもあります」(千場氏)

家族の性格も重要なポイントだ。たとえば、男性家族に多いのは、事細かに管理し型から外れることを嫌う管理タイプ。女性に多いのが、一人では決められないお任せタイプ。在宅医療を円滑に行なうためには、このような患者家族の性格も踏まえた対応が求められるという。

医師と患者の間で意思の疎通が図れるようになるまで、外来なら7~8回、在宅では2か月程度要する。この時間を短くするため、千場氏は、ケアマネが作成するフェースシートで、患者・家族の背景を最初に把握することを勧める。家族構成や療養環境、経済状態など、知っておきたい情報が集約されているからだ。

大前提として、在宅医療の進め方に是非論はない。患者と家族、医療者各々が納得できる〈落としどころ〉を探っていくしかないからだ。それこそが患者・家族支援につながる。

では、調整役は誰が担うべきか―。

「医師がひとりでやれるかというと無理だが、一方で医師がやろうとしないと誰もできない」と千場氏。必ずしも医師自身が調整役になる必要はないが、医師がその必要性を認識しなければ調整はうまくできない…という意味だ。医療と介護、多職種連携のなかで、適任者が誰なのかはその時々で違ってくる。

「家族の状況や、多職種メンバーの能力・性格を探りつつ、徐々に役割が決まっていきます。医師の立ち位置は、サッカーの監督やコーチ役。なぜなら、チーム内で誰がその任を負うのかは、医師から告げた方がスムーズにいくからです」(千場氏)

在宅医療のゴールとは何か?

極めるには死生観を語り共有を

在宅療養を選択しても、最期まで家で過ごす人ばかりではない。亡くなる直前に病院に入る人も、老人ホームなどの施設に入る人も多い。家か施設か病院か、三者択一の現状の中で、患者・家族と考えておかねばならないことは〈在宅医療のゴールは何か〉だと千場氏はいう。

「死はタブーではなく、セオリーです。必ずいつかは来る。病院に行けば何とかなるという幻想を捨て、生と死の境をどこで超えるか――医師も患者も家族も死生観を持つこと、それを共有しておくことが、大切だと感じています」(千場氏)

千場氏は外来診療の折に触れて、患者に70~80歳になった自分を想像するように促しているそうだ。終末期をどう過ごすかを考え、その時に備えるよう指導することも、かかりつけ医の役割と考えているからだ。

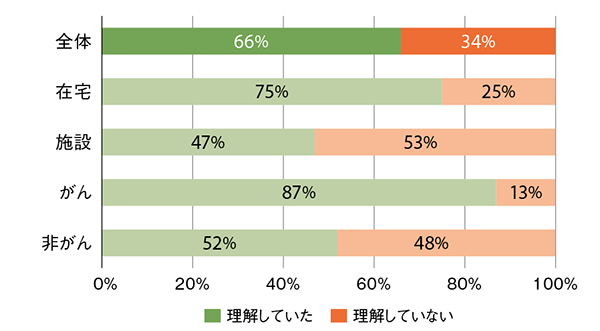

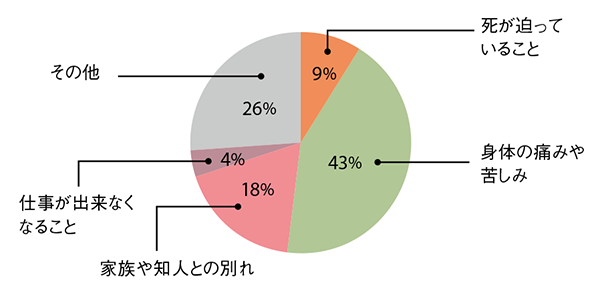

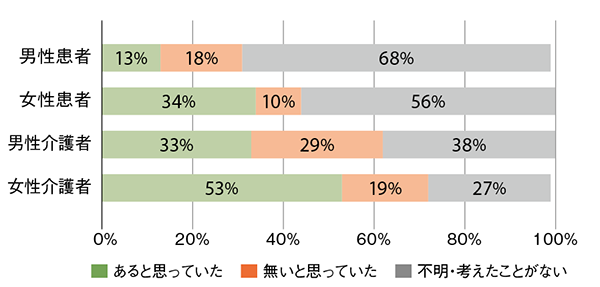

遺族を対象に千場氏が行なったアンケート調査(図表5~8)によると、患者本人の病状理解度は、施設療養より在宅、非がん疾患よりがんのほうが有意に高い。故人が最も辛いと感じるのは、死が迫っていることではなく、身体の痛みや苦しみ、家族や知人との別れであること、そして、死後の世界を信じる人の割合は、患者本人(男性13%、女性34%)よりも介護者の方が高い(男性33%、女性53%)ことなどがみてとれる。

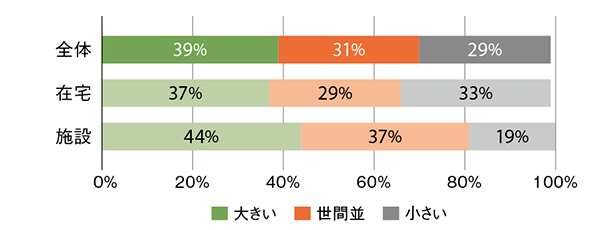

「ちなみに、あの世があると考える看護師は4割、医師は2割弱との東大病院での調査報告(2010)もあります」(千場氏)。介護負担は在宅より施設療養のほうが高いという結果だが、これは直接的な介護以外の負担の大きさゆえであろうか?

在宅医に求められる資質とは――優れた在宅医の多くは「患者さんから教わる姿勢」を大事にしていると千場氏は言い切る。多死社会を迎えるわが国にとって、これからの在宅医療、また医療者にとって、死生観の共有は重要性を増すと思われる。

「在宅でともに過ごし、〈その時〉を寄り添って迎えることで初めて、患者さんから多くを学ぶことができ、それがその後の患者・家族支援に繋がっていくと思います」(千場氏)

- 図表5 病状理解度

- 図表6 故人が一番つらかったこと

- 図表7 故人は死後の世界があると思っていたか あなたは死後の世界があると思うか

- 図表8 介護負担度

図表5~8:千場氏調査:平成25年1月~平成28年11月実施/在宅療養登録患者総数671人のうちの死亡症例316人の連絡可能な遺族246人を対象/有効回収142人(男性63人・女性79人);第19回日本在宅医学会発表