医師免許は最強とも言える国家資格であり、生涯臨床家でありたいと望む人は少なくない。一方、医療技術の進歩や診療体系、ニーズの変化を背景として、活躍の場も働き方も多様化してきている。そうしたなか、医師は退局、執刀からの引退、転職、転科、開業といったさまざまな転機を「いつ」「どのように」決断するのか?

その決め手は? 成功の秘訣とは? ――経験者の「選択」や「決断」から何らかのヒントが得られるかもしれない。

活動と自分自身の限界を思い知る体験を経て

すべてを国境なき医師団にそそぐ覚悟を固める

-

特定非営利活動法人 国境なき医師団(MSF)日本

会長 - 1992年島根医科大学卒、2001年タイ・マヒドン大学で熱帯医学Diploma取得。東京女子医科大学・小児科、国立小児病院・手術集中治療部、豪Children’s Hospital at Westmead救急部、長野県立こども病院・救急集中治療科、静岡県立こども病院・小児集中治療科、小児救急センターに勤務。03年よりMSFの医療援助活動に参加。パキスタン、南スーダン、アフガニスタン等の医療崩壊地域に赴任し、小児医療を担当。東日本大震災緊急援助、エボラ出血熱対策にも従事。15年3月より現職。

「子ども達の笑顔」こそが

つらさを乗り越える原動力

医学部卒業を前に「損得ではなく好きなこと」として小児科を選んだ加藤氏。研修に向かう空港で「国境なき医師団(MSF)の医師が栄養失調の子ども達を治療する姿」の映像に偶然出合う。

小児科医としてMSFの活動に参加したい――そう決意してからの行動は気持ち良いほど明快だ。小児科研修では救急、新生児など現地での活動に役立つものを重点的に回った。

「誰が来てもとにかく受け止めて容態を安定させ、各専門家につないでいく――そんな仕事が好きでしたし、極めたいと思いました」

日本における小児救急の確立は、加藤氏のもう一つの夢になる。

MSFの面接には3度挑戦している。1度目は語学力不足で不合格。「英語を何とかしなければ」と1年半、シドニーのこども病院・小児救急部に臨床留学する。当初は語学研修中心だったが、半年もすると完全三交代制勤務に加わり、帰国前にはシフトの責任者を任され、重症患者対応からヘリ搬送の調整まで行った。

帰国後に受けた面接もまさかの不合格。加藤氏はその理由を「重圧のかかる状況で余裕をもって対処できる度胸がついてから送り出そうとしたのでは」と前向きに解釈する。

その後、退局してタイの学校で半年間、熱帯医学の勉強をする。帰国後、ようやくMSFに正式登録。非正規の医局員として関連病院で働きながら派遣要請を待ち、03年11月、スーダンの孤児院への派遣が決まる。

「つらくてきつくて、毎日帰りたいと思いながら働いていました」

現地では子ども達が毎日のように死んでいく。それを当たり前と捉える状況が受け入れられず、一人休みも返上でがむしゃらに働いて反感を買ったりもした。それでも、MSFが活動を開始し、医師が来て、看護師の数が増え、医療器具や薬が十分供給されると、助かる子どもが増えていく。

「一命をとりとめた子ども達の笑い声が聞かれるようになると、現地の人達の意識も変わっていきました」

南スーダンでの「挫折」が

二足のわらじを脱ぐ決意へ

3度目の派遣の後、加藤氏はしばらく日本での診療に力を入れた。

「日本であてにされる医者になることは目標の一つでしたし、小児救急を一つのサブスペシャリティとして根付かせたい思いもありました」

あるいはこの頃、加藤氏自身が親になったことも理由の一つだったのかもしれない。実際このあと、いくつかの小児病院で集中治療や救急医療に携わりながら、静岡県立こども病院の小児救急センターを立ち上げ、センター長を務めた。

14年、医療チームリーダーとして赴任した南スーダンでの活動が、本当の意味での加藤氏の転機となる。

マラリアのピーク、散発的に起こる戦闘、コレラへの対策と、現地のニーズがあまりに大きく、「何もできなかったという無力感にさいなまれた」と言う。しかしそのトラウマ体験が、加藤氏に「日本でのキャリアとMSFの活動とのバランスを取りながら―などときれい事を言っていた自分を恥じ、これからは全ての時間と力をMSFの仕事にぶつけよう」との決意を促す。

活動中の報酬は月15万円程度。年3~5か月分に相当する会長職の仕事に至っては無給だ。しかもMSFの活動は加藤氏にとって苦しいことの方が多い。それでも、現地に行くのは「元気になっていく子ども達の姿に勇気をもらえる」からであり、会長を務めるのは「年間活動資金千五百億のこの大きな組織が間違った方向に行かないよう、さまざまな犠牲を払って現地に向かう人達の声を、活動の中で見たことを、伝えていきたい」からだ。

派遣を待つ医師を雇用しようと言ってくれる病院は増えているが、あくまでも待機中の一時的な雇用が少なくない。

「派遣期間中の福利厚生、経済的支援を含め、日本の社会としてもう一歩踏み込んだ形で私達の活動を支援していただけることを願っています」

アドバイス

「やりたいこと」があり、その目標に向かって挑戦することは素晴らしいことですが、一方で「自分は社会に何を求められているのか」という視点を医師として持ち続けることは同じように重要であると考えます。

- 2011年東日本大震災で救助活動。© Giulio Di Sturco VII Mentor

- 2014年エボラウィルスが流行したシエラレオネにて子ども達と。

- 2015年には紛争地アフガニスタンで活動。各国から派遣の医師達と。

- 国境なき医師団ホームページ

http://www.msf.or.jp/

大学を離れて、新天地で標準治療の浸透に尽力

一般専門病院からのエビデンス創出にも挑む

-

ブレストピア宮崎病院

副院長 - 1991年岩手医科大学卒、95年同大学院卒。同年6月米国ハーバード医科大学ダナファーバー癌研究所・癌薬理学リサーチフェロー、98年岩手医科大学第1外科(2002年〜助手)、05年4月米国MDアンダーソンがんセンター研修、06年岩手医科大学第1外科(現外科学講座)講師、09年4月より外来化学療法室長、10月より腫瘍センター副センター長を兼務、16年4月より現職。日本乳癌学会 乳腺専門医・指導医、評議員、Japan Breast Cancer Research Group (JBCRG)理事等を務める。

培ったノウハウで宮崎県の

乳がん診療の質向上に寄与

「ひとの役に立つことを仕事にしたい」と地元の岩手医科大学に進んだ柏葉氏。乳がん診療に携わりたいと、大学院では乳腺病理で学位を取得。その後、癌薬理学のリサーチフェローとして米国に渡り、ハーバード医科大学・ダナファーバー癌研究所で「癌免疫と遺伝子治療」の研究にも打ち込んだ。

そのまま研究を続ける道もあったが、「学んだこと、研究成果のすべてをベッドサイドに持っていくこと、その考え方を臨床判断に生かすこと」を選び、98年3月に帰国した。

日本に戻ると、まず「研究を継続する難しさ」に直面。科研費を申請して研究を続けるが、「米国で当然のごとく行なってきた研究がいかにコストがかかっていたか」を思い知ることになる。さらに、しばらくして乳腺診療のチーフになると、膨大な数の患者を一手に受け持つことに。

「夜8時近くまで診療し、その後、深夜まで研究に没頭する生活を続けるうちに、家族との時間がなくなり、次第に仕事の精度にも疑問を抱くようになりました」

とはいえ、柏葉氏の業績は称賛に値する。乳がん領域の医師主導型臨床試験を率いるJBCRGの理事として、また、抗体薬物複合体薬を承認に導いた論文の筆頭著者として、数多くの多施設共同試験に参加し、医療の発展に寄与してきた。また、米国MDアンダーソンでの留学経験を生かし、東北の地でいち早くチーム医療を確立し、他科を巻き込みキャンサーボードも定着させた。

そんな柏葉氏が医局を離れる決心をしたのは、「外科のなかで乳腺の独立が難しく、モチベーションを失った」ことが大きい。他大学からの誘いもあったが、「学んだことを地元に還元することに人生を捧げたい」という柏葉氏の一途な思いは、「岩手でないならアカデミアは捨ててもいい」という気持ちに変わっていった。折しも、子どもたちが医大生や大学生になり、収入面も軽視できない状況にもあった。

現在、柏葉氏が勤めるブレストピア宮崎病院は平成3年に設立された乳腺疾患専門の医療機関。平成26年に全国初の「特定領域がん診療連携拠点病院(乳がん)」に認定された鹿児島の相良病院とは業務提携を結ぶグループ病院だ。現在、柏葉氏を含む外科医6名が年間約400例の手術を手掛け、3つの臨床試験が行なわれている。

「宮崎で標準治療を定着させるだけでなく、症例数の多さを生かし、アカデミアとは違ったアプローチでエビデンスを創出する機会を得たことにやりがいを感じています」

数年後には新病院への移転が予定されており、「設備もスタッフもより充実させたい」と意欲も膨らむ。月3〜4回の当直を除けば、基本的に5時半以降はフリーだ。現在、単身赴任中の柏葉氏だが、定期的に帰省したり、大学に通う子どもたちと都内で会って食事をする機会を持つなど、「かえって家族の絆は深まった」ように感じている。

アドバイス

報酬や待遇の詳細は、口約束ではなく書面にして取り交わすことが大事。起点を明確にすることで、その後の功績が正当に評価され、待遇にも反映されやすくなると思います。

主役ではなく、ファシリテートする面白さを知り

メスを捨て、回復期リハ・生活期リハに飛び込む

-

医療法人社団 輝生会

在宅総合ケアセンター成城 センター長

成城リハケア病院 院長 - 1990年防衛医科大学校卒、同大においてスーパーローテート研修後、亀田総合病院・心臓血管外科にて外山雅章氏に師事。97年せんぽ東京高輪病院(現JCHO東京高輪病院)・心臓血管外科医長、2005年東邦大学医療センター大橋病院・心臓血管外科助手、06年東京大学医療政策人材養成講座特任研究員。09年初台リハビリテーション病院、在宅総合ケアセンター元浅草たいとう診療所所長、船橋市リハビリセンター勤務を経て、16年4月より現職。

医療や介護を切り口にした

地域づくりの調整役が目標

心臓外科医は一流でないとだめ、二流は要らない――堀見氏が心臓外科医を志したのは、大学5年の夏、見学に行った亀田総合病院で心臓外科医・外山雅章氏の診療姿勢や技術に触れ、「こういう医者になりたい」と思ったからだ。

2年間のスーパーローテートの研修を経て、外山氏に師事。1年目は術後管理を任され2日に一度は病院泊まる生活を送り、3年目にようやく心臓手術に携わるように。97年にせんぽ東京高輪病院に出向して初めて執刀医を務めるが、「不思議と思い描いた通りのことができた」という。

良い心臓外科医、手術ナース、CCU・病棟スタッフが揃って初めて良い結果が生まれる――は、外山氏の教えだ。堀見氏もチーム強化の必要性を感じ人員増を求めるが、他科とのバランスもあり難しかった。「このままだと思うような実績をあげるのは難しい」と東邦大橋病院に移る。

その間、東京大学医療政策人材養成講座(HSP)の1期生となり、医療についてさまざまな立場の人々と議論する機会を得る。修了後は運営側に回るために病院を辞した。

「自分が主役になるのではなく、場を設け、課題を抽出し、方向性を探っていくものの作り方、ファシリテーターの面白さを学びました」

この頃、いくつかの病院から「心臓外科医として」声がかかる。が、どこも体制は十分ではない。理想的な組織を一から作り上げるには年齢的にも少し遅いと、「心臓外科医を辞める」決断を下す。

同じ頃、HSPの受講生でもある脳卒中リハビリのエキスパート・酒向正春氏に誘われ、軽い気持ちで初台リハビリテーション病院に見学に。説明を聞きながら堀見氏は、「ここでやってみたい」と感じたという。

09年4月、初台リハビリテーション病院に入職。回復期リハビリを必要とする患者の投薬や合併症の管理、リハビリのオーダーを担う。

「疾病、後遺症、ADL、生き様や価値観、居住環境、地域のサービスなど膨大な情報を把握し、本人の希望やスタッフの意見を集約・調整しながら、治療の方向性を探っていくやり方に醍醐味を感じました」

11年4月、在宅総合ケアセンター元浅草へ異動。回復期と違って生活期リハビリは訪問診療や夜間の呼び出しもある。患者の居宅に踏み込む往診は、きれいごとばかりではない。ただ、「雨の日の自転車での往診」も「汚れた座敷に足を踏み入れ、靴下をだめにする」ことも「エレベーターのない居宅から患者を背負い、よだれにまみれながら階段を降りる」ことも、「元々救急大好き」な堀見氏はむしろ楽しんでいるかのようだ。

在宅総合ケアセンター成城・センター長としての勤務は少し長くなりそうだ。

「地域包括ケアは、いわば医療や介護を切り口とした地域づくり。さまざまな人々とコミュニケーションをとり、地域としてどのような方向を目指すのか、ともに考え・作り上げる過程で、調整役を果たせたらいいな、と考えています」

アドバイス

医療はチームが重要。天才でも一人ができることには限界があるから。優秀なスタッフを集め、育てる環境があるか否かが、働く場を決めるポイントではないかと感じています。

設備や規模に満足いく地方での開業で

東洋医学を融合した理想的な診療を実現

【経緯】前職の急性期病院では脊椎外科医としてすべてを任され、やりがいも大きかったのですが、医局の事情で援軍が得られず、一人でできることに限界を感じ始めるようになり、開業を決意しました。故郷ではなく、縁もゆかりもない地域を開業の地に選んだ理由は、設備面や施設規模において、理想とする医療を実現できる可能性が高かったからです。遠方への移動となるため、家族の反対があればあきらめようと考えていましたが、幸いにも賛同が得られたため、それからは毎週末あるいは隔週末に夜行バスや新幹線、飛行機を使って現地と勤務地との間を往復しながら、約半年かけて開業準備を行いました。現在は、西洋医療と東洋医学の利点を生かして、それぞれの患者さんに合った治療が提供できていることに非常に満足しています。

【課題】当初から予定していた手術室と病床を稼働させるために、一日も早く人材を確保したいです。

【助言】もしも開業が選択肢にあるなら、できるだけ若いうちに決断した方が「理想とする診療スタイルの実現」により近づけるように感じています。

転職支援会社を利用して、短期間で待遇、

やりがいともに満足の転職を実現

【経緯】助教職として大学で勤務していましたが、非常勤の仕事が増えて生活リズムが乱れ、疲弊していました。子どもが生まれて将来の不安もありました。そんな折、教授が交代し、スタッフも増えたため、「今なら自分が抜けてもそれほど迷惑が掛からないだろう」と退局を決意。放射線科医として市中病院への転職を果たしました。報酬や福利厚生など待遇面の改善はもちろん、自分の裁量で仕事のスケジュールが管理できるようになり非常に満足しています。ただ、自然と最先端の情報が手に入る環境にある大学と違って、現在は意識的に情報収集に努め、時代に取り残されないよう気をつけています。

【助言】当初、自力で応募していましたが、双方の事情がかみ合わず、結局話が流れることが1年ほど続きました。その後、転職支援会社を介して応募をしたところ、数か月で転職に至りました。病院が独自に求人を出している場合にも、信頼できる代理人を通して応募した方が、情報収集や条件交渉などに業務時間を割かずに済みますし、採用側の対応もきちんとしているように感じました。

DATAでみる「私たちの決断」

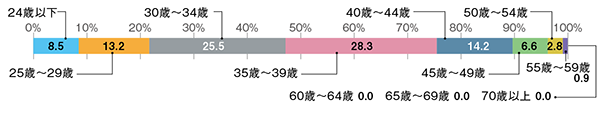

- ●医局を退局した年齢 n=106

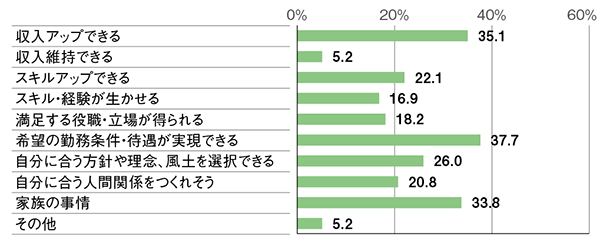

読者調査(n=161)によると、退局経験者は66%、うち76%が30代までに初回の退局を経験。転職の決め手は収入を含む待遇、家族の事情に次いで、理念・風土、スキルアップが挙がり、役職や経験は二の次との結果に。

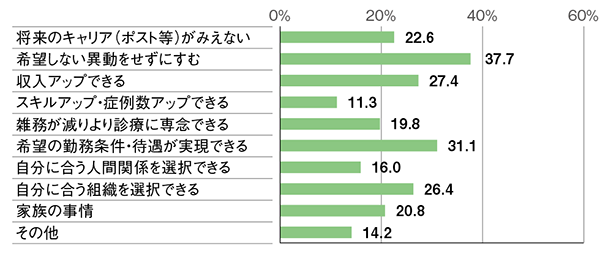

- ●転職の決め手(複数回答) n=77

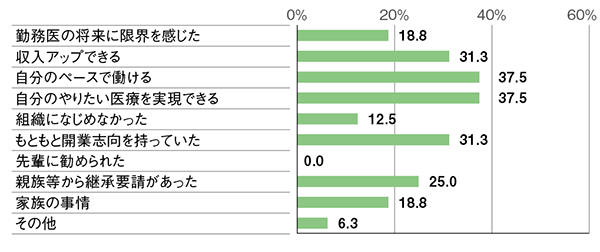

- ●開業の決め手(複数回答) n=16

- ●医局退局の決断の決め手 n=106

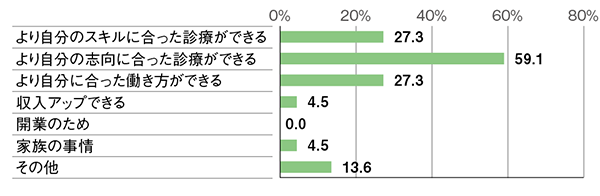

- ●転科の決め手(複数回答) n=22

- 出典:リクルートメディカルキャリア「医師のキャリアチェンジの決断に関する意識アンケート」 (2017年3/23〜3/31web調査・有効回答数161人)

- 退局辞める理由に一貫性を持たせておくことが重要(男性・内科・30代)

- 退局退局後の人脈について考えておいた方がよい(男性・産婦人科・50代)

- 転職自分が何をやりたいのかをしっかり見極めて行動すること(男性・内科・40代)

- 転職職場の人間関係を外部からよく知った方がよい(男性・心臓血管外科・50代)

- 開業継承は負の遺産も多いので気をつけて(男性・眼科・50代)

- 開業開業にはかなりの努力が必要だが、一旦開業してしまうと辞めるのはその10倍、100倍の努力が必要(男性・婦人科・50代)

- 執刀からの引退早く辞められるよう医師人生計画を40代から考えておくことが大事だと思う(男性・婦人科・60代)

- 執刀からの引退大変な決断が要るが、まだ余力の残っているうちに辞めるべきだと思う(男性・内科・50代)

- 転科放射線科から内科へ転科したが、転科前のスキルも役に立つ職場を選んだので重宝されている(男性・内科・50代)

後悔した決断

case1急性期病院・循環器内科 → 一般内科(転身時30代後半・男性)

家族の意向で多忙なカテーテル治療を

引退したものの、心残りが募り復帰へ

循環器内科医として急性期病院に勤務していましたが、カテーテル治療のための緊急の呼び出しの頻度が高く、家族の不満が爆発。カテーテル治療に携わる限り、転職しても同じような状況に陥ると考え、カテーテル治療を実施していない病院に一般内科医として転職しました。結果、プライベートな時間も確保でき、子どもにも恵まれたのですが、3か月もするとそれまで培ってきたスキルを生かす場面が少ないことに、焦燥感を抱くように。そこで、オンコールの頻度が低く、かつカテーテル治療のできる病院に再度転職しました。自身の存在意義ややりがいを軽視せずに、もっとよく話し合って、家族の意向との妥協点を探るべきでした。

case2医局・整形外科 → 整形外科専門病院 (転身時30代半ば・男性)

症例を学ぼうと退局して専門病院へ。

予想に反し、経験を積む機会が訪れず

大学の整形外科に所属していましたが、医局員が多く特定症例の経験を積むことは困難な状況でした。そこで、ある治療技術を学ぶために退局し、その道で著名な医師のいる民間病院に転職しました。ところが実際行ってみると、症例のほとんどをその医師が執刀してしまい、医局にいるとき以上に目的の手術ができません。しかも、個人病院にありがちな利益重視型の経営が質より量の追求につながり、いつ医療事故が起きてもおかしくない状況だったため、それに巻き込まれるリスクを避けるため、3か月で再度転職しました。その医師の情報は事前に転職支援会社がくれていたのですが、「うわさの類」と受け流してしまったことが悔やまれます。

case3急性期病院・腎臓内科 → 老健施設長 (転身時50代後半・男性)

業務負担減を優先し転身したものの

意図する診療ができない環境だった

自宅から離れた場所にある急性期病院で腎臓内科医として多忙な日々を送っていたため、自宅に近く業務負担の少ない100床規模の老健の施設長として転職を決めました。実際、業務自体は楽になりましたが、医療保険が適用される急性期病院と介護保険の管轄となる老健との「治療や診療」の考え方の違いを把握していなかったために、包括医療制度(DPC)のもと、「良かれと思って処方した薬」がことごとく却下されて不満が溜まり、早々に退職を決めました。「業務負担の軽減」などという聞き心地のいい言葉に安易に乗らずに、「どのような医療がしたいのか」「それが叶う環境か」について見極める目が大事だと、今更ながら痛感しています。

case4一般病院:健診・人間ドック医 (決意時40代半ば・女性)

希望だった産業医としての転職を決めるも

引き留めを説得できず、入職辞退に

民間病院内の健診センターで勤務する傍ら、非常勤で産業医の仕事をしていました。そのうちに、一つの企業に就職して健康管理業務全般を担いたいと思うようになり、複数の産業医を抱え、教育体制も整備された企業への入職を希望し、無事、転職先が決定しました。ところが、勤務先の上司に退職を申し出たところ、「辞められると健診センターが成り立たなくなる」と慰留され、何度か話し合いを持ちましたが、恩義もあるのでやむなく入職を辞退することに。先方の企業には、上司とともに謝罪に行きましたが、退職を申し出るタイミングの難しさを痛切に感じました。場合によっては、事前の根回しが必要なのかもしれません。