AI、ICTなどをはじめとする、テクノロジーの進展は目覚ましいものがあり、その波は医療の分野にも押し寄せている。地域医療でも先進医療でも、既に変革は始まっているが、今後ITはさらにどう進展し、どのような変革をもたらすか。それに伴い、従来の医療の常識や医師の役割はどう変わっていくか?第一線で変革に臨んでいる方々に未来展望を伺った。

TECHNOLOGY 1人工知能

画像認識力の進展で画像診断や細胞診などに革新。

AI技術と医師の総合力が医療の質を向上させる

- 東京大学 工学系研究科 技術経営戦略学専攻准教授

- 1997年東京大学工学部電子情報工学科卒業。同大学院博士課程修了、博士(工学)。スタンフォード大学客員研究員を経て、現在に至る。産総研AIセンター企画チーム長。世界人工知能国際会議プログラム委員、人工知能学会理事・編集委員長、倫理委員長などを歴任。内閣府・人工知能と人間社会に関する懇談会など、政府系の委員も複数務めている。近著に『人工知能は人間を超えるか〜ディープラーニングの先にあるもの』(KADOKAWA)など、著書も多数。

画像認識の技術などが医療分野を変革する

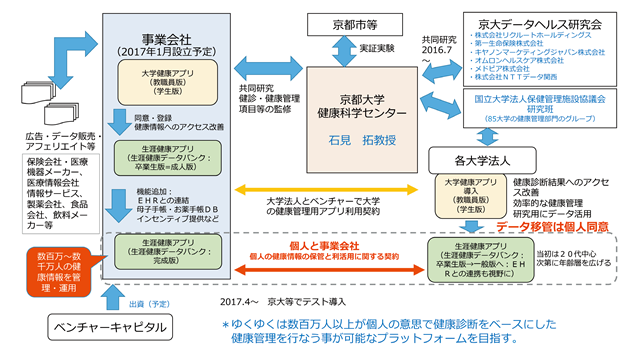

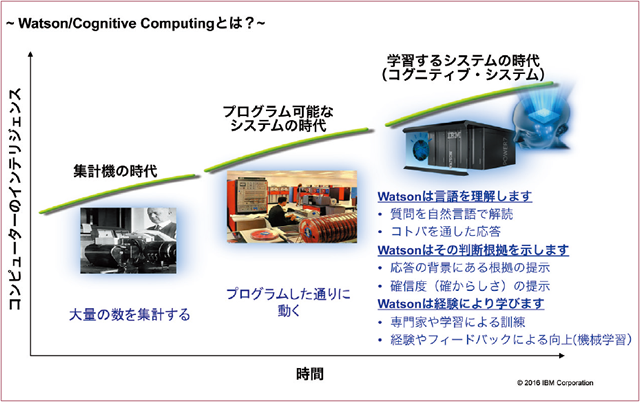

「人工知能(AI)の研究は60年前頃に始まり、現在は機械学習・ディープラーニングが注目される第3次AIブームと位置付けられます(図1)」と東京大学・松尾豊氏は語る。

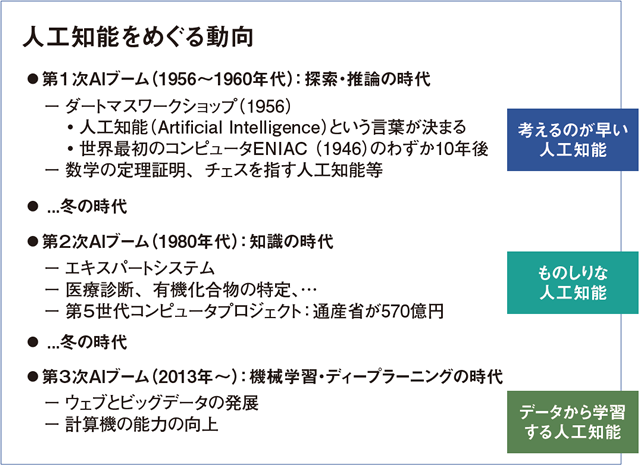

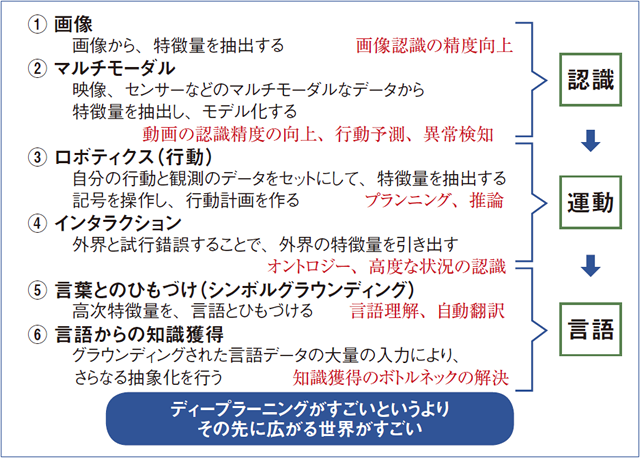

医療分野では、70年代初頭、AIが血液検査結果から血液疾患を見つけ、抗生物質を処方することに成功。研修医の精度を超えたと評価された。最近はディープラーニングによる画像認識等の技術が向上し、医療分野に変革をもたらすと考えられている(図2・3)。

まず挙げられるのが、レントゲン、CT、MRIや、細胞診など。腫瘍の検出のほか、膨大な検査結果から異常値を見つけることができる(図4)。しかも、人間なら10日かかるようなものがAIでは瞬時に行える。

「こういう領域では、革新的な変化が起こり得るでしょう」(松尾氏)

病気の診断においても、「簡易なものであれば、助言サービス程度はAIでも行うことが可能」という。問診や検査結果を入力すると、診断に似た助言が行われるイメージだ。

「発展途上国などでは医療へのアクセスが限定的。簡易的なものでもゼロよりずっといいということで、AIによる簡易診断が受け入れられる可能性は高いといえます。途上国で導入され、評価されれば、先進国でも必要によって広がる可能性はあると思います。また日本でも、難病など症例の少ない病気に該当しないかなど、部分的に取り入れられる可能性はゼロではないでしょう」

さらにすぐにでも実用化できるとして松尾氏が挙げるのが、画像認識技術を活用した「患者の見守り」だ。

人間は多くの情報を目から得ているが、AIの画像認識能力は人間と同じかそれ以上まで向上しており、患者の表情から異変を感知できるという。必要性の低いナースコールへの対応が抑止できれば、看護師は本来の業務に集中でき効率化に繋がる。

技術は完成しており、すぐにでも実用化が可能。シリコンバレーではベンチャーも生まれているという。在宅医療や独居の高齢者の見守りにも活用でき、応用範囲は広そうだ。

- 図1人工知能の歴史

- 図2ディープラーニングの今後の発展

- 図3人工知能の発展と社会への影響

- 図4ディープラーニングによる変化

コミュニケーション力と総合力が医師にはより必要に

では、医師の仕事にはどのような影響があるだろうか。

前述のように、一部の仕事をAIが担う可能性があるが、松尾氏は、「AIはあくまで補助ツールであり、医師が必要とされることに変わりはありません」と断言する。

前述のCTや細胞診の場合も、判断基準づくりや、結果が正しいかどうかの最終判断は医師の仕事である。また診療場面において医師は、検査結果だけでなく、患者の顔色、受け答えのスピード、既往歴、職業など、さまざまな要素を組み合わせて診断を行っている。AIでも複数の要素を組み合わせて判断することはできるが、人はそれを常に上回るという。“最近流行っている病気”など医療情報は随時更新されていく、また短期では治療結果が得られずデータ化できない要素もあるなど、AIが学習するためのフレームづくりも容易ではないという。

「総合的な判断能力は人間の方が絶対的に高い。そもそも医療を熟知した人が、自分の状態をわかってくれ、治療してくれる、というのは、患者にとってかなり付加価値が高いことであり、それがAIにとって代わられることはありません」

また複数の治療方法からどれを選択するかは患者と医師の対話から生まれるもので、これもAIでは代替できない。子どもがいる、スポーツ選手である、高齢で一人暮らしをしているなど、環境や属性によっても選択が異なり、AIのフレームに取り込むほど単純化できない。医師の仕事として確実に残る部分だという。

逆に、抗がん剤を投与すると決めた場合、AIが適切な抗がん剤を選択する、といったことは可能である。つまり、ひとつの医療において、AIが担う部分、医師が担う部分が絡み合ってくる、ということである。

AIが検査結果の診断を迅速かつ精密に行い、医師がそれをチェック。さらに問診で診断の精度を高めれば、より付加価値の高い医療が提供でき、患者にとっても有益である。

「AIは記憶する、計算することが得意ですが、総合力、創造性、コミュニケーション能力は人間が勝ります。それらの能力が高い医師は、さらに評価が高まるでしょう」

実用化には障壁もあるが、新しいイノベーションの導入が、医療の質向上に繋がることが期待される。

TECHNOLOGY 2コグニティブテクノロジー

大量の論文を読み込み、医学情報を網羅的に解析。

ワトソンの技術で臨床研究や創薬の進展を支援

- 日本アイ・ビー・エム株式会社 ワトソン事業部 ヘルスケア事業開発部部長

- 1989年東京大学理学部卒業。日本IBM入社、米国での金融ソフトウエア開発プロジェクト参画、オープンシステムの技術サポートマネージャー、サーバー製品開発マネージャー、半導体営業部長などを務め、2010年以降よりスマーターシティーなどの成長戦略部門でビジネス開発を担当。現在はワトソン事業でヘルスケア事業開発部長。

膨大な非構造化データから効果的な知見を導き出す

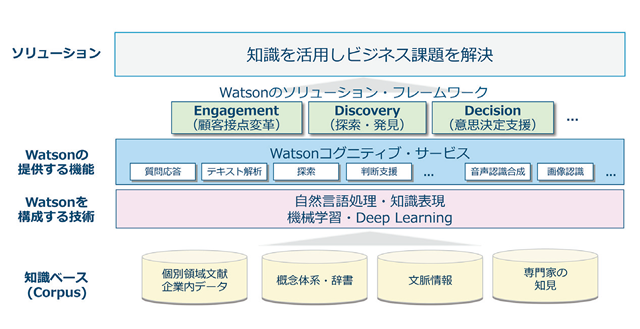

医療分野で高い注目を集める、ワトソン。IBMが開発した「コグニティブ・コンピューティング・システム」(認知コンピュータ)である(図1)。

ワトソンでは自然言語で記述された非構造データを大量に読み込み、学習。医学情報を大量に学習させることで、治療や創薬に繋がる知見を導き出すことが期待でき、医療の質向上、医療費の削減効果に繋がる可能性があると考えられる(図2)。

既に活用が進んでいる分野の1つが創薬だ。『Watson for Drug Discovery』を用いて、シリコンバレーのIBMアルマデン研究所と製薬会社との共同研究が始まっている。これには、医薬品の特許情報や医療の論文約4000万件がコーパスとして読み込まれている。

37兆個にも及ぶと言われるヒトの細胞における遺伝子の発現状況、その加齢に伴う変化については分かっていないことが多い中で、既に公開された論文も膨大にあります。人が読める量をはるかに超えた膨大な量の論文や特許等の情報を、人に代わってワトソンが読み込み、そこから新たな洞察を引き出して、創薬のヒントを得るという試みに幾つかの成功事例が出てきています」(日本アイ・ビー・エム/ワトソン事業部部長・溝上敏文氏)

既存薬でも、ワトソンを用いてリポジショニングに取り組まれている。別の効能が見つかれば特許期限を延ばせるわけだが、既存薬は既に臨床試験を通過している分、そのコストが軽減できるメリットがある。欧米に比べ日本は慎重だったが、既に複数の製薬会社が評価し始めている。

「研究者には夫々の専門分野があり、広い範囲にわたる専門知識の全てを深く理解することは難しいですが、ワトソンはバイアスなく全体を網羅的に眺めることができます。もちろん提供するのは答えではなく仮説ですから、検証は必要ですが、仮説を得るまでの時間やコスト上のメリットは大きいと思います」

- 図1新しいコンピューティングの時代に向けて

- 図2Watsonシステムの構成〜知識の構築と活用

がんの臨床研究分野で成果普及には行政連携と医師評価も

臨床分野では、米国ではメイヨー・クリニック、MDアンダーソンなどでワトソンを活用した研究が進められている。またゲノム医療の研究でも、ニューヨーク・ゲノム・センターとの共同研究を行ってきた(図3)。

そして日本では、東京大学医科学研究所でワトソンを用いた臨床研究が行われている。特に2016年8月に発表された症例は大きな話題となった。急性骨髄性白血病で2種類の抗がん剤治療を半年続けたものの回復が遅く、敗血症も併発した女性患者のケースである。

ワトソンを使った分析では、患者の遺伝子情報から新たな着眼点としての遺伝子変異についての情報が示され、東大医科研の研究者による「二次性白血病である」との判断に寄与した。女性はその後、回復傾向にあり、通院治療を続けているという。人

では時間がかかる腫瘍細胞の遺伝子変異情報の解釈や、適切な薬剤候補を調べる作業も、ワトソンなら10〜20分程度で、網羅性高く実行できる。

「この事例で、医師も膨大な遺伝子情報や、蓄積されるがん研究の成果、臨床試験情報等の医療情報を有効に活用していくことの重要性を認識していらっしゃるんだ、と感じました」

日本での今後の普及については、「車の自動運転もそうですが、インパクトの大きな技術開発が先に走り、法制度の見直しに繋がるケースがあります。技術が普及するかどうかは、それが本当に信頼に足りるかどうか評価され、その後行政面での支持が得られるかが大きいと思います」と話す。

浸透のスピード感は未知数だが、溝上氏は「まずは、がん治療をチーム医療で行うためのTumor Board、Cancer Board 等のプロセスがある医療機関の臨床研究に導入してもらうのが妥当だと思う」という。

Tumor Boardでは治療について、さまざまな検査データや過去の臨床情報を使って総合的な判断がなされるが、その検討材料のひとつにワトソンのレポートを加える、ということだ。そうした仕組みがある大学病院やがんセンターなどでは、活用が広がる可能性も高いと思われる。

現在、米日韓の3か国でがん研究を協力しながら進めていこうという動きもあるが、「米国ではがん研究で、10年で得られる成果を5年で出すという野心的な取り組みが見られ、日本にも影響を与えるのではと思います。その時、ワトソンのようなシステムが役に立てれば、と思います。」

このようなシステムが普及していくと、医師の役割はどうなるか。

「人工知能は今後も、医学研究や医療の現場での活用という観点で注目を集めていくと思います。最終的な判断は人間が行うので、医師の役割は変わらないと思います。医師の皆さんにテクノロジーがもたらすメリットを理解いただけるよう、我々も頑張っていきたいと思います。」 また「AIの技術とどう向き合うべきか、倫理的な部分も含めた教育、人材育成も必要だという意見がありますが、米国ホワイトハウスからの資料招請に対してIBMリサーチ部門が見解を述べていて、多くの方に読んでいただきたいです」と結んだ。

- 図3Watsonの医療分野への応用事例

TECHNOLOGY 3クラウド活用

コスト、安全性、自由度に優れたクラウド環境が

連携を強化し、医療に新たな可能性を切り拓く

- マイクロソフト株式会社 業務執行役員 ナショナルテクノロジー オフィサー / 技術統括室

- 1992年マイクロソフト入社。米国Microsoft Corporation(Redmond)にて、おもにMS-MAIL 3.0、Exchange Server 4.0、5.0などのメッセージングならびにディレクトリ製品の開発を担当するとともに、機械学習によるコミュニケーションデータの分析・モデル化に従事。日本マイクロソフト株式会社への移籍後は、東アジア地域におけるサーバー製品開発グループの統括責任者を務める。2009年10月より現職(15年12月より業務執行役員)。

- マイクロソフト株式会社 パブリックセクター統括本部 クラウドソリューション / 技術営業統括本部 ソリューションスペシャリスト

- 1998年マイクロソフト株式会社入社、2003年より公共機関担当部門にて主に文教市場にて営業、マーケティング職を経て、2012年からは仮想化やクラウドを中心とした自治体、医療機関向けのソリューション担当を務める。

安全で低コストなクラウドがICT化や地域連携を促進

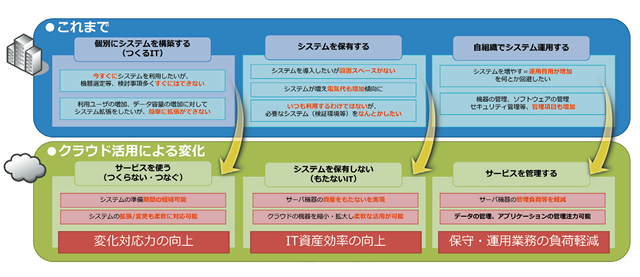

医療分野においても、もはやクラウド化の波を止めることはできない。膨大でセンシティブな医療データを自施設内(オンプレミス)で保有・管理することには限界があり、導入時にかかる費用や運用コスト、安全性、拡張性のいずれにおいてもクラウドに軍配があがるからだ。

日本マイクロソフトで技術全般を統括する田丸健三郎氏は、「当社のクラウドサービスAzure(アジュール)はクラウドセキュリティのゴールドマーク を取得しており、医療機関が診療データを外部設備に保存する際に遵守すべき3省4ガイドライン にも対応可能です。しかも医療分野では多くの場合、VPN や専用線による接続が選択されるため、完全にクローズドな環境も構築できます」と信頼性への不安を一蹴する。

実際、医療施設が個別に同レベルの安全性を確保することは難しく、膨大なデータの処理や管理を可能にする設備を導入・維持するには、桁外れの費用がかかる。

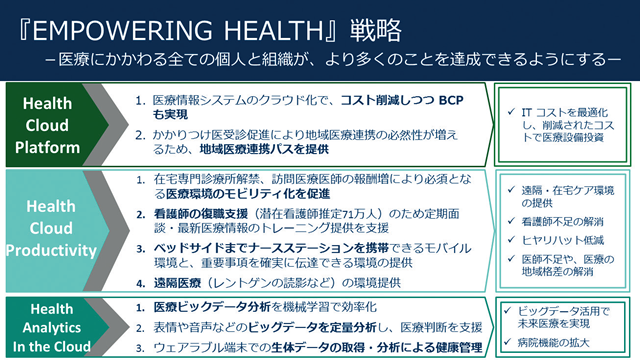

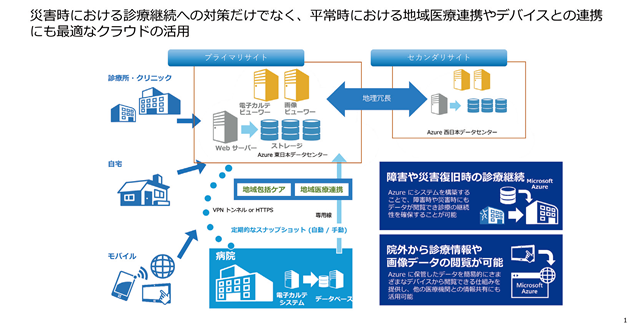

日本マイクロソフトでは、医療分野でのクラウド事業において3つの柱を掲げている(図1)。

1つ目は「プラットフォーム」としての利活用であり、オンプレミスの情報をクラウドに移行するメリットも明示している(図2)。同社で医療クラウドインフラを担当する相原健一氏は、「これは同時に災害時診療継続計画(BCP)対策にもなり、ひいては地域医療連携にもつながります」(図3)とコスト削減を超えた運用を見据える。同社は国内の東西2カ所にデータセンターを設置し、各所に3重の複製データを保管する。

また、クラウド利用ならこれまで設備投資に二の足を踏んでいた中小病院やクリニックも参加しやすく、ネットワークの広がりも期待できる。

2つ目は「生産性」だ。診療や看護、介護現場にモバイル環境を持ち込んで利便性を高め、業務の効率化を図ることで、診療やケアの質向上が期待できる。在宅や遠隔医療の支援ツールとして、医師不足や地域医療格差等の問題を解決する糸口にもなりうる。3つ目は「ビッグデータ分析」で、AIや機械学習により分析の効率化を図るとともに、解析結果(=モデル)を診断補助や医療的判断に役立てたり、IoTと組み合わせて患者をモニタリングし、健康管理や遠隔指導、さらに重症化を未然に防ぐ介入に生かすこともできる(図4)。

田丸氏によると、「人が経験や感覚で実現できるものには根拠があり、センサー、デバイスなどからデータとして取得可能な場合、それらは概ねAIに置き換えられる」という。業務の負担が軽減できれば、医師に

しかできないことに時間が回せ、医療の質も仕事への満足度もあがるかもしれない。

- 図1マイクロソフトの医療分野クラウド活用の方向性

- 図2クラウド活用でどう変わる?

- 図3災害時の診療継続や平常時の地域医療連携に活用

- 図4 クラウド活用によるPopulation Health実践事例〜ダートマスヒチコック医療センター〜

情報をつなぐだけでなく医療に新たな可能性を拓く

相原氏は同社のクラウドサービスの基本方針を「セキュアな環境の器をどれだけ大きく用意し、手のひらに載せるか」と表現する。

クラウド上に多様なアプリやサービスが用意されていれば、BYODの問題は概ね解消できる。また、「どの機能を何時間使ったからいくら」という従量課金制であれば、オンプレミスのように初期投資や運用に大きな費用負担が生じずに済む。実際、BCP対策のため自院のサーバーから情報をリアルタイムでクラウド上に自動複製するシステムを導入した事例では、コストを従来の5分の1以下に抑えることができたという。

莫大な開発資金を投入して「唯一無二」のシステムを手に入れるのではなく、汎用性の高い機能をその時々のニーズに合わせて、自由に組み合わせて使う――こうした方法は、クラウド時代を迎えた今、極めて現実的な選択肢の一つといえる。

「医療現場のニーズを知り、既存の技術がその課題をどう解決できるのかを考える一方で、規制や法令への対応を進めていきます」(相原氏)

データの遠隔参照を可能にすることで、治験のSDV 業務の手間やコストの削減に成功した事例は、医薬品開発の促進につながる可能性を秘める。また、バイオ医薬品の有害事象を機械学習で予測する取り組みは、医学の進歩に寄与するさまざまな研究に応用できる事例だ。

「クラウド、画像認識、情報の文章化、音声化という既存の技術の組み合わせで、目の不自由な男性が目の前で起きていることをほぼ瞬時に認識できるようになります(図5)。また、たとえば対人が苦手な自閉症児もロボットとなら会話できることがあり、診療の限界を越える可能性をも秘めています」(田丸氏)

AIやクラウドを医療に積極的に採り入れることで、従来では想像できなかった革新が生まれてきそうだ。

- *1 経済産業省のガイドラインに基づくISO(国際標準化機構)規格やクラウドセキュリティ管理基準に準拠し、かつ、外部監査により安全性が認められた事業者に与えられる

- *2 厚生労働省、経済産業省、総務省がそれぞれ定めるガイドライン

- *3 Virtual Private Network

- *4 Bring your own device:私物の端末を業務に用いること

- *5 Source Data Verification:原資料の直接閲覧あるいは原資料との照合

- 図5クラウド×AIによる生活支援ツール実装・紹介動画

-

Microsoft Cognitive Services: Introducing the Seeing AI project

https://www.youtube.com/watch?v=R2mC-NUAmMk

TECHNOLOGY 4ICT基盤高度化

ICT基盤の高度化によって情報連携を広域化し

健康・医療・介護データの統合と利活用を推進

- 総務省 情報流通行政局 情報流通高度化推進室 室長

- 1994年郵政省(現総務省)入省。情報通信政策、とくに携帯電話の新規参入や番号ポータビリティの導入、ならびに電気通信分野の競争促進に関する制度整備等に従事。2013年より2年間の株式会社電通への出向(官民交流)を経て、現職。おもに医療・健康・介護分野のICT化の推進とICTによる働き方改革を担当している。

クラウド化を推進することで広域かつ持続的な連携を実現

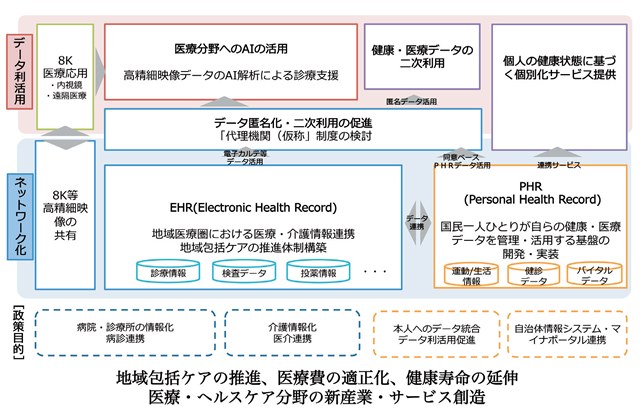

超高齢化社会が抱えるさまざまな課題をICTの利活用により解決しようと、国はスマートプラチナ社会の実現に動き出した。総務省で情報流通高度化推進室室長を務める吉田宏平氏は、「医療・健康分野におけるICT政策は、ネットワーク化とデータ利活用という2つのキーワードがある」と説明する(図1)。

情報のネットワーク化ーー地域医療連携の動きは、平成21・22年度の地域医療再生基金の交付を受けて急速な広がりをみせたが、「現在、240〜250の連携が存在するが、利用は思うように進んでいない」(吉田氏)のが実情だ。

その理由の一つが、地域に完結した独自のネットワークが構築されたために、運用コストが高くつくということだ。費用負担に見合うメリットを感じなければ参加施設は増えず、メンバーが少なければ情報ネットワークとして意味をなさない。だから加わらない、といった悪循環に陥っているところが少なくないという。

一方、運営を補助金に頼っている地域では、近い将来、保守・管理費用をどう捻出するのかが重大な課題となる。情報が双方向性でないことも連携が広がらない理由の一つだ。

基幹病院は情報を発信する側、かかりつけ医はそれを閲覧するだけ、というところも多い。また地域包括ケアを基本とするなら、薬局や介護施設などもネットワークに加わってしかるべきだが、参加はおぼつかない。

こうしたなか、総務省は平成28年度の補正予算で、クラウド活用による医療情報連携の広域化に乗り出す。公募により15程度の地域を選び、一年かけてネットワークを構築し、成功事例はモデルケースとして厚生労働省に引き継ぐ計画だ。広域連携が主な目的なので、隣接する医療圏同士や3次医療圏単位の大きなネットワークの構築を積極的に支援する。

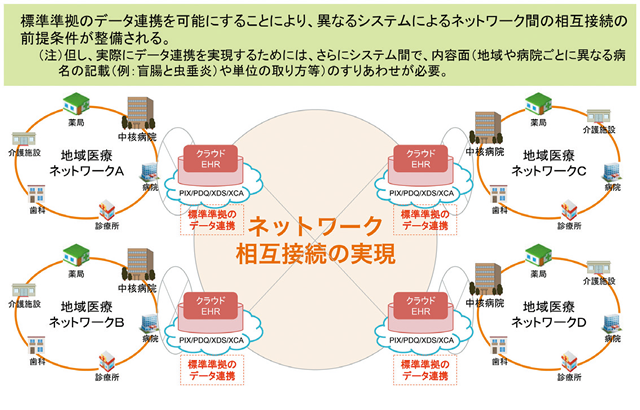

ネットワーク化に際しては、厚労省標準規格SS‐MIX2への準拠、異なるシステム間の相互接続を前提にIHEに基づく導入を要件とすることで、将来的にはこれら広域の地域医療圏が相互接続することによって、日本全体がネットワークでつながることを目指していく。

- *1 Standardized Structured Medical Information eXchange:厚生労働省電子的診療情報交換推進事業

- *2 Integrating the Healthcare Enterprise:医療情報システムの相互接続性を推進する国際的なプロジェクト

- 図1総務省 医療・健康ICT政策の全体像

分散する情報を一元化して適切な健康管理につなげる

ネットワーク化により医療情報連携基盤(EHR)に蓄積されたデータは、その人自身のために活用する方法と、大量のデータを集めて匿名化し、その解析結果を新薬やヘルスケアサービスの開発に役立てる方法とがある(図2)。ただし、後者のような二次利用においては、センシティブデータを本人の同意なしに第三者機関に渡してもよいのかが論点となる。そこで現在、安全性と匿名加工技術を前提に、本人の同意を要しない(オプトアウト)ための法案を、内閣官房が検討中だという。

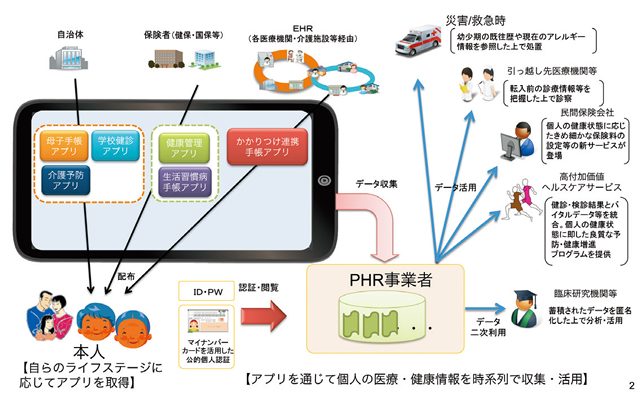

もう一つの活用法であるPHR(Personal Health Record:国民一人一人が自らの健康・医療・介護情報等を管理・活用するしくみ)には、運動量や食事内容、血圧や脈拍等のバイタルデータなど個人が所有する情報も含まれる。また、母子健康手帳やお薬手帳、疾病管理手帳、介護予防手帳などの電子化、さらに健診情報や学校定期健診情報を統合する取り組みも進んでいる。

「まずそれらを〈見える化〉し、情報を組み合わせることによって、ライフステージや健康状態に応じたヘルスケアサービスに結びつけていく必要があります」(吉田氏)

具体的には、健康指導や食生活の指導、救急搬送時の対応、母子保健においては予防接種の通知だけでなく、希望者分のワクチン確保など、「これまでになかったようなサービスが可能になる」という(図3)。

PHRにおいては多くの場合、携帯端末のアプリケーションを通じてさまざまなサービスを利用することになる。総務省もAMED の研究事業として、母子保健や疾病予防、生活習慣病予防、病診連携をテーマに3年計画でPHRアプリの開発を進めている。

「開発したアプリは無償提供を想定していますが、大切なことは、サービスを止めたくなったら自身のデータをきちんと取り戻せること、サービス間でデータが移行できること、つまりデータの囲い込みをしないということ。これを前提に進めています」(吉田氏)

国を挙げての取り組みである本施策は、内閣官房を旗振り役として、総務省、厚生労働省、経済産業省が有機的にタッグを組んで、「無駄なく」「迅速に」進められている。

- *3 国立研究開発法人日本医療研究開発機構

- 図2クラウド型EHR高度化で実現する医療情報連携(イメージ)

- 図3パーソナル・ヘルス・レコード(PHR)基盤

TECHNOLOGY 5地域医療ICT

「かかりつけ医から病院へ」情報の流れを変え

地域があまねくつながるしくみを具現化する

- 福岡県医師会常任理事 日本医師会IT委員 / 社会医療法人 原土井病院 副理事長

- 1994年に東京医科歯科大学医学部を卒業し、九州大学医学部精神科に入局。大牟田労災病院、福岡県立遠賀病院、日本医師会総合政策研究機構主任研究員、原土井病院勤務などを経て、2006年より原土井病院副理事長に就任、現在に至る。08年にホームケアクリニックを開院、院長を務める。福岡県医師会常任理事、日本医師会IT委員。

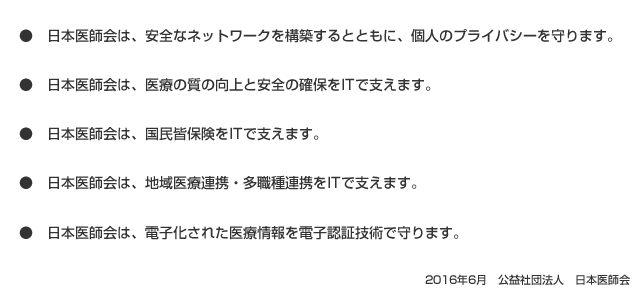

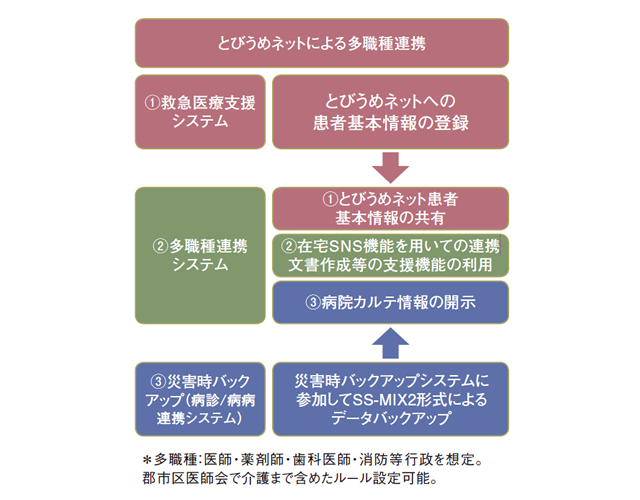

セカンドステージを迎えた日本医師会のIT化戦略

平成28年6月、日本医師会が新たなIT化宣言を公表し(図1)、日医標準レセプトソフトORCA の普及・浸透を主軸としたIT化計画は15年の時を経て、新たな局面を迎えている。具体的には、ORCA事業のクラウド化を進める一方で、マイナンバーと関連づけられることのないよう医療等分野専用IDを導入したり、保健医療福祉分野公開鍵基盤の技術を用いた専用のネットワークを構築するなど、情報保護を重視した施策を新計画の軸に据えている(図2)。

この6〜7年で日本各地に広まり、点在する地域医療連携が多少なりとも閉塞感を抱える今、医療連携について日医が新たな動きを示したことは意義深い。

先頃、日本医師会IT委員に就任した原土井病院副理事長の原祐一氏は、既存の連携の問題点を以下のように語る。

「医療連携システムの多くが、拠点病院の電子カルテの中身をほかの場所でも閲覧できるというものです。これでは、本来の患者の流れである『クリニック(在宅)から病院へ』に逆行しています。また、電子カルテありきのしくみは、地域医療を担う中小病院やかかりつけ医の連携を限定的にしています」

原氏によると、電子カルテをベースにした情報連携には、ほかにもいくつかの問題があるという。一つは、共有される情報を患者自身が選べない点だ。複数の医療機関の受診記録がある場合、なかには家族同然のかかりつけ医には知られたくない内容が含まれるかもしれない。また、情報の量が多すぎることもさまざまな弊害を生む。たとえば、訪問看護や介護の日々の記録も一元化されて流れてくると、重大な変化が埋もれてしまい、かえって患者の状況をつかみにくくなることも考えられる。さらに、複数の診療科の情報が「見える」状態は、暗黙のうちにすべてを把握することが義務付けられるようなものとなり、想像以上に医師の負担が大きくなる。

- 図1日医IT化宣言2016

- 図2日本医師会が考える「医療等分野専用ネットワーク」構想の概念図

誰もが参加できるしくみが強固なネットワークを支える

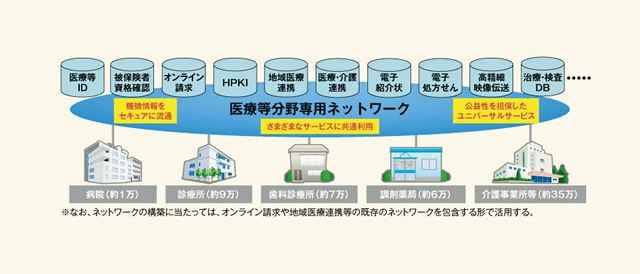

原氏が常任理事を務める福岡県医師会が展開する診療情報ネットワーク『とびうめネット』は発足から3年目を迎える。

「立ち上げにあたっては、クリニックから病院へ、という情報の流れを意識しました」(原氏)

ところが発足当時、電子カルテを導入している医療機関が3割程度しかなく、様式も多様だったため、敢えて電子カルテとは別にフォーマットを定め、その内容を登録するしくみを選んだ。

「手書きの登録同意書には氏名や住所、病歴などを書く欄があり、緊急時紹介先(その人の医療情報を見ることのできる医療機関)を患者さんと相談しながら決めています」

記載内容は各医療機関がネットを通じて入力するか、事務局機能を担う公益財団法人福岡県メディカルセンターが入力を代行する。発足2カ月の時点では2500人程度だった登録患者数は、2年半で4600人にまで達し、登録医療機関の数も平成28年11月現在400にのぼっている。ITリテラシーの有無に関係なく参加できる敷居の低さが、普及のポイントといえそうだ。

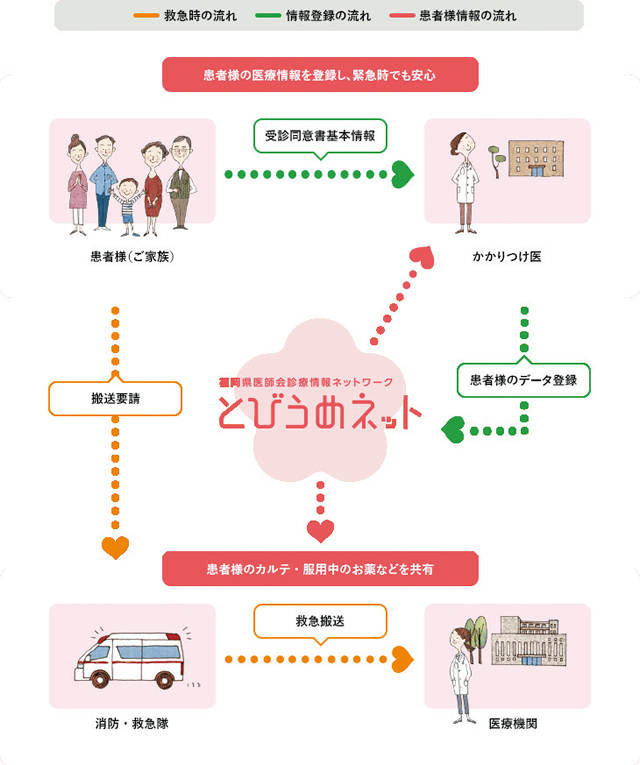

『とびうめネット』は、①救急医療支援システム、②多職種連携システム、③災害時バックアップシステムとして機能する。メインとなるのは①で、登録者に渡されるシールを玄関先に貼っておくことで、搬送要請を受けて救急隊が到着した際にすぐに情報にアクセスできる。患者も夜間・休日でかかりつけ医が対応できないときでも、安心して医療を受けることができる。一方、かかりつけ医は緊急の呼び出しが減り、病院も普段つきあいのない患者でも、ある程度状況を把握したうえで診療にあたれる(図3)。退院時にはカルテから抽出されたサマリーが提供され、かかりつけ医と共有する。連携を看護師や薬剤師、介護職まで広げて情報交換をする②は、現在3カ所で試行中だという(図4)。

「本来であれば、中小病院とかかりつけ医で地域医療の95%が完結するはずなのです」

それを実現するには、『とびうめネット』のようにシンプルで汎用性の高いしくみを採り入れることが現実的なのかもしれない。

「医療情報を共有する地域連携のしくみには、患者サマリーの定期的な更新を義務づけたり、情報を違法に用いた際の罰則を設けるなど、ある程度の法制化やルール作りが必要だと考えています。今後の国のしくみづくりには、患者のかかりつけ医である私たちも参加しながら、一緒に考えていければと思っています」

- 図3とびうめネットのしくみ

- 図4とびうめネットを使った多職種連携

TECHNOLOGY 6PHR利活用

大学生の健康管理を起点とするPHRを

永続運営し、健康増進、予防医療に役立てる

- 京都大学 環境安全保健機構教授 / 健康管理部門部門長

- 1996年、群馬大学医学部卒業。循環器内科医として研鑽を積む中で、病院前救急医療体制の充実や心肺蘇生普及の重要性を知る。大阪大学医学部医学研究科・生態統合医学(救急医学)博士課程修了。その後、京都大学大学院医学研究科・臨床研究者養成コース修了。2015年より教授。専門は循環器内科、蘇生科学、予防医療学、臨床疫学。主たる研究として院外症例のコホート研究、健康・予防医療分野の研究を進める。心肺蘇生、AEDの普及啓発などの社会活動も行っている。

健康診断受診者のPHRを産学共同で研究し事業化めざす

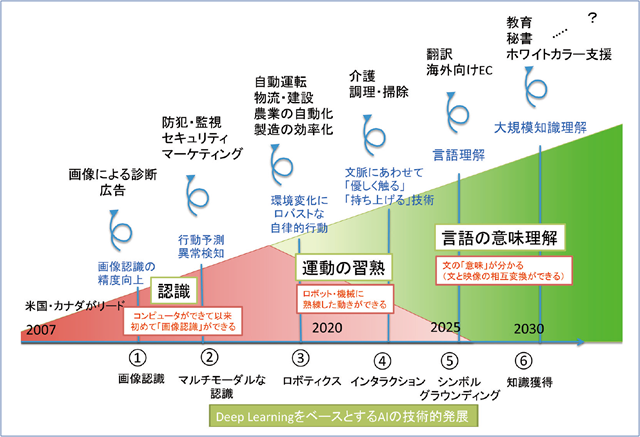

個人の健康に関する記録・PHR(Personal Health Record)を利活用する研究が京都大学を中心とした産学共同で進行。2017年3月からテスト導入される見通しである。

研究代表者の京都大学教授・石見拓氏は研究の背景についてこう語る。

「日本では世界にも例がないほど健康診断が普及していますが、その結果が十分に活用されているとはいえません。健康・医療・介護に関わる個人データ(Personal Health Record、以下PHR)を活用できれば、データに基づく健康増進に繋がると共に、時系列のデータ集積が進み、臨床研究など医学の発達に寄与することができます」

現在でも、数多くの医療情報連携ネットワークが存在するが、「情報の互換性、連続性、利便性が不十分であることや、運営費用や利用率の低さなどの問題を抱え、十分普及が進んでいないのが現状です」と、石見氏。そこで考えられたのが、関係する企業と共同研究を進め、事業化するというスキームである。

大学健診を起点とした情報の集積、PHRの標準化、およびPHRサービスを活用したデータに基づく健康増進、医療の質向上を実現するための課題を抽出し、永続的運営が可能なビジネスモデルを考察する。

大学生から始めるからこそ有効性の高いデータに

石見氏が在籍する京都大学環境安全保健機構・健康管理部門/附属健康科学センターは、健康診断などを通じて京大の学生・教職員およそ3万人の健康管理を司っている。

データの利活用には本人の承諾が必要だが、大学生はほぼ成人年齢であり、健康診断の場であれば理解も得やすい。また「大学で一人暮らしをはじめる学生も多く、生活パターン、食生活、飲酒など食生活、生活が不規則になったり、飲酒をはじめたりと、環境が大きく変わる年代であり、データの蓄積を始めるのに適した時期ともいえます」

国内の大学生は約300万人に及び、「各大学に広げて、5年後、10年後には登録者数千万人規模になっていて欲しい。ゆくゆくは年齢層も広げ、数百万人以上が健康診断をベースに健康管理を行うことができるプラットフォームをめざします」

データが構築されていけば、地域別、年代別、進路別など、さまざまな解析が可能となる。

まず目指すのは、救急・災害時、プライマリケア受診時の連携等も踏まえた情報項目の標準化である。

検診・健康管理項目をどう標準化するか。運動歴は何段階で評価するか、アルコール摂取はどの程度を適量とするのかなど、標準化が簡単ではない項目も多い。既に、国内に86ある国立大のうち85大学が参加する

「国立大学法人保健管理施設協議会研究班」が発足され、疫学の研究者を中心に検討が進められている。

「どのような要素を満たせば健康でいられるか。エビデンスがほとんどないなか、検診・健康管理項目等を標準化することは、意義の高い取り組みだと思います」

健康管理のライフログ広がる活用可能性

さらに共同研究では、個人が生涯にわたって標準化された健康情報、ライフログを安全に利活用することができる基盤の整備をめざす。

例えば20歳のときに健康診断の結果が良好だった人が、その後、どのような経過をたどるか、どのような経過から病を得るかなど、ライフログを長期間に渡って利活用できれば予防医療のエビデンスも得られる。サプリメントの開発や運動プログラムの構築など、ヘルスケアの分野への寄与が期待される。

永続のためにも、やはり事業化による基盤を整備することが望ましい。

具体的には2017年4月から京大生約2万人を対象に参加を募り、テスト導入を開始。「大学健康アプリ」を始動させ、健康診断の結果を集約。自身のデータにスマホで簡単にアクセスできるようにする。

学生や教職員が同意すれば、データを「生涯健康アプリ」に移行。EHR(Electronic Health Record)との連結を図るほか、母子手帳、お薬手帳データベースなどの機能を追加し、救急・災害時、プライマリケア受診時の連携をめざす。

ほかにも、さまざまな情報の追加を想定しており、「健康情報が自分の持ち物になっていく、というイメージ。ウェアラブル端末と連動させて、活動量を記録していくのもいい」。京都市などの協力も得て、PHRを活用したライフスタイルの改善、健康寿命の延伸に繋げていく。

さらに石見氏は、「フィジカルに加えてメンタルの情報も加えることで、社会のセーフティネットにもなり得る」と話す。残業が多いなど、生活に関する情報や精神的な要素を入力すれば、アプリがSOS信号ととらえて受診を勧めたり、適切に助言したりするシステムもつくれる。

「ライフログによって患者の長期的、多面的な情報を得ることができれば、医師はその能力を最大化できることと思います」

- PHR(Personal Health Record)利活用促進の研究開発のしくみ